Статистически все объясняется,

в личном плане все усложняется.

1

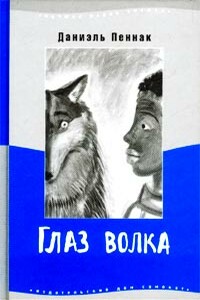

Начнем с эпилога. Мама на пороге своего столетия смотрит фильм об одном писателе, которого она прекрасно знает. Писателя показывают у него дома, в Париже, среди его собственных книг, в библиотеке, которая служит ему кабинетом. Окно комнаты выходит на школьный двор. Переменка. Гвалт немыслимый. Зритель узнаёт, что в течение четверти века писатель работал учителем и теперь, выбрав себе жилье окнами на школьный двор, уподобился железнодорожнику, который, выйдя на пенсию, поселяется вблизи сортировочной станции. Затем писателя показывают в Испании, в Италии; вот он беседует с переводчиками, вот перешучивается со своими венецианскими друзьями, вот вышагивает в одиночестве по горному плато в Веркоре[1], окруженный туманными далями, и рассуждает о своей профессии, о языке, стиле, структуре романа, персонажах… Еще один кабинет, на сей раз окнами на альпийские красоты. Все эти сцены перемежаются кадрами, в которых о своей работе говорят любимые писателем деятели искусств: кинематографист и писатель Дай Сыцзе, иллюстратор Жан-Жак Сампе, певец Тома Ферзен, художник Юрг Крейенбюль.

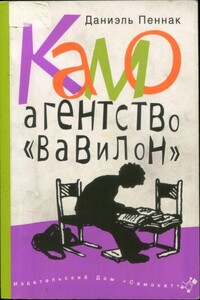

Снова Париж. Писатель за компьютером, теперь уже среди своих словарей. Это его страсть, говорит он. И тут мы узнаём (это концовка фильма), что статья о писателе вошла в словарь «Робер», на букву «П», под заголовком «Пеннак», а между тем настоящая фамилия его — Пеннаккьони, а имя — Даниэль.

И вот мама смотрит этот фильм вместе с моим братом Бернаром, который и записал его для нее на кассету. Смотрит от начала до конца, не отрываясь, не говоря ни слова, сидя неподвижно в своем кресле среди наползающих сумерек.

Конец фильма.

Титры.

Тишина.

Потом, медленно обернувшись к Бернару, она спрашивает: «Ты думаешь, он когда-нибудь из этого выберется?»

2

Дело в том, что я плохо учился и она так и не оправилась от этого. Сегодня, когда ее старческое сознание все чаще покидает берега настоящего, плавно откатываясь к далеким архипелагам памяти, первые же рифы, встречающиеся на этом пути, напоминают ей о тревоге, которая мучила ее все мои школьные годы.

Обратив на меня озабоченный взгляд, она медленно произносит: «Так чем же ты занимаешься?»

Мое будущее всегда казалось ей настолько сомнительным, что она до сих пор не уверена в моем настоящем. Она всегда считала, что из меня не выйдет ничего путного, да и для того, чтобы хоть сколько-то продержаться на плаву, я, по ее мнению, не был достаточно «снаряжён». Непутевый я был сын. Правда, когда в сентябре 1969 года я впервые вошел в класс в качестве учителя, она поняла, что я кое-как выкарабкался. Однако все последующие десятилетия (иначе говоря, всю мою взрослую жизнь) ее беспокойство за меня тайно сопротивлялось всем доказательствам моих успехов, которые она получала из моих звонков, писем, визитов, вышедших в свет книг, газетных статей или появлений на телевидении в шоу Бернара Пиво. Ни стабильность моей профессиональной жизни, ни признание моей литературной деятельности — ничто из того, что она узнавала обо мне от других или о чем читала в прессе, — не могло успокоить ее окончательно. Конечно же, она радовалась моим успехам, обсуждала их с друзьями, соглашалась, что отец, который умер, так и не узнав о них, был бы просто счастлив, но в глубине ее сердца продолжала жить тревога, которую заронил туда тот самый двоечник[2], которым я был когда-то. И в этом выражалась ее материнская любовь. Когда я начинал подтрунивать над радостями материнства, она отвечала милой шуткой а-ля Вуди Аллен: «Что ты хочешь? Не все еврейки — матери, но все матери — еврейки».

И сегодня, когда моя еврейская старушка мама уже не совсем присутствует в настоящем времени, эта тревога снова читается в ее глазах, обращенных на младшенького шестидесяти лет от роду. Тревога, заметно ослабшая, этакая ископаемая обеспокоенность, превратившаяся скорее в привычку, но еще достаточно острая для того, чтобы, взяв меня за руку, мама спросила в момент прощания: «А у тебя в Париже есть квартира?»

3

Итак, я учился плохо. В детстве каждый вечер, возвращаясь домой из школы, я чувствовал, что она не отпускает меня. Мой дневник возвещал о недовольстве учителей. Когда я не был последним в классе, то был предпоследним. (Шампанского!) Наглухо закрытый сначала для арифметики, потом для математики, глубоко и хронически безграмотный, устойчиво невосприимчивый к запоминанию дат и определению местоположения на карте, неспособный к изучению иностранных языков, отъявленный лентяй (невыученные уроки, несделанные домашние задания), я носил домой жалкие результаты своего обучения, которых не могли искупить ни успехи в музыке, ни спортивные достижения, ни любая другая внешкольная деятельность.

«Ты понимаешь? Ты хотя бы понимаешь, что я тебе объясняю?»

Я не понимал. Эта неспособность к пониманию коренилась так далеко в моем детстве, что в поисках ее истоков в семье сочинили легенду, согласно которой все началось, когда я осваивал азбуку. Всю жизнь слышал я разговоры о том, что на запоминание буквы «а» у меня ушел целый год. Буква «а» — за год. Пустыня моего невежества начиналась за непреодолимой буквой «б».