1. СЧАСТЬЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО КОМИТЕТА СЕВЕРА при ВЦИК

На небесах творилось Бог знает что.

Как и полагается всякому волшебству, все происходило в полнейшей тишине.

Замерший под небом город вжался в снег, затаился, словно на улице объявили комендантский час, и даже белесый дым над черными бараками, бессонными котельными и трубами портовых мастерских мгновенно таял в морозном воздухе, чтобы не осквернять черный бархат бездонного неба. Ступеньками едва наметившихся улиц, рядами бараков, выгнутых сообразно изгибу берега, город карабкался по каменистой земле от края черного залива к подножию белых сопок.

Холодный воздух с материка, перевалив через поднятый вокруг города белый воротник округлых вершин, тек вниз, словно за шиворот, хватая за носы и щеки упрятанных в тулупы уличных сторожей и вахтенных в порту, сползал к незамерзающей воде, и, ударившись о теплую гладь, курился легким полупрозрачным зыбким паром. На черном зеркале залива, обрамленного белой, изломанной приливами и отливами береговой наледью, cквозь морозный пар проступали контуры двух десятков сейнеров на рейде и у причалов. Они казались забытыми детскими игрушками рядом с необъятностью распахнувшегося неба.

А небо над городом было непроглядно черным, даже самые яркие звезды еле-еле могли пробиться сквозь его густую тьму и лишь напоминали, что еще живы, слабым дрожащим светом.

Зато черная бездонная пропасть над заливом плясала всполохами огня, как будто где-то за горизонтом, куда не достигал глаз, раздули горн и пламя, исходящее от него, вырывалось на волю, летело вверх, и уже само, опьяненное свободой, забыв о быстро текущей жизни огня, вершило вольный танец над белой полярной пустыней. А может чья-то кисть, обмакнутая в бирюзовую краску, мазала сверху вниз струящиеся, льющиеся неизреченным светом полосы. Повисшая в небе цветная чересполосица дрожала, покачивалась, приготавливалась то ли к прыжку, то ли к движению, и вдруг незримый ветер куда-то сдвигал, гнал вывешенный чуть не от зенита до горизонта занавес, только что начертанный еще текучей, незастывшей краской… Зыбкий, невесомый, он двинулся, потек… Казалось, вот сейчас, когда умчится это цветное омрачение, тут-то и откроется, распахнется небесная твердь и явит всему необозримому людскому многолюдству, изверившемуся, изолгавшемуся, измучившемуся в жизни неистинной, свет той немучительной, спасительной правды, без которой хоть не живи. Кто знает, может быть, устав взирать на людское неустройство, на бесконечное мучительство, царящие на Земле, Небеса открывали перед недремными очами высокие истины? Может быть, как раз сейчас, смирив морозным дыханием земную суету, свет Небесных истин готов был пролиться в людские души… Но глухой морозной ночью на улицах было пусто.

А вот на погосте Вороньем, что в десятке верст на север от Ловозера, вышел из занесенной по самую крышу, приземистой тупы Сельма Канев, словно позвал его беззвучный зов пылающих небес. Он смотрел на пляшущие бирюзовые, розовые, малиновые всполохи, то замирающие, то мчащиеся за край неба. И замирала его душа при виде грозного напоминания. Каждый саам знал, что значит эта кровавая пляска. Давным-давно люди резались, и кровавые дорожки ушли на небо, и не высыхает эта кровь и является в глухие морозные ночи, тревожа душу саама. И не должна больше эта давняя кровь касаться земли. Если северное сияние спускается к земле так, что, того гляди, в нее упрется, Сельма знал, как предостеречься от напасти, посвисти хорошенько в ладошку, вот оно и поднимется выше.

Из тупы раздался детский плач, похожий на писк котенка. Сельма взял горсть снега, умыл смуглое лицо, словно опаленное северным сиянием, и произнес про себя слова благодарности Мандяш-оленю, прародителю всех саамов, пославшему немолодому отцу седьмого сына. Морщинки у глаз расползлись в улыбку.

Старый Сельма уже по первому звуку узнавал, когда сын, когда дочка, как различал все звуки, полнящие молчаливую для непривычного уха тундру.

Была самая середина зимы.

Такой же ночью где-то в берлоге, подумал Сельма, родит медведица…

Живет Сельма. Живет медведица. На голой ветке засохшей сосны комом снега застыла белая сова, примечающая неморгающими глазками в круглом веере перламутровых перьев признаки мышиной жизни под снегом. Спят, зарывшись в снег, куропатки. Спят, сбившись в стадо, положив головы друг дружке на загривок, самые давние жители Земли, полярные олени… Спит под занесенным снегом камнем, зарывшись в мох, старина лапландский таракан, чьи предки повидали и потоптали землю еще вместе с мамонтами и динозаврами…

Живет вечная тундра.

На улице Красной, что в поселке Колонистов, в доме уполномоченного Комитета Севера при ВЦИК, за полночь светилось окно, наполовину затянутое морозным кружевом.

— Нурия нас сегодня рассмешила. — Серафима Прокофьевна подошла к мужу, сидевшему над разложенной на столе картой-двухверсткой, обняла его и положила голову на плечо.

— Нурия? Что за Нурия? — не оборачиваясь, спросил Алдымов.

— Я тебе рассказывала, новая санитарка, татарочка… Привезли роженицу с Росты. Началось у нее. Я говорю: «Тужься, милая, тужься…» Слышу, за спиной кто-то пыхтит. Оглянулась, Нурия стоит и пыхтит, вроде как тоже тужится. Спрашиваю: «Ты-то чего пыхтишь?» — «А помогаю…»

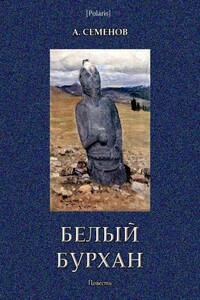

![Саамский заговор [историческое повествование]](/storage/book-covers/51/51c215b44fd98b390e65f138b10885bcdd2b77d3.jpg)