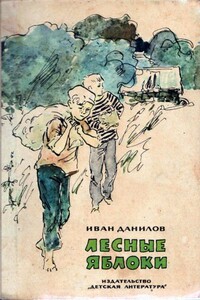

Где-то на севере, а может, на юге живет девочка с терново-черными, чуть раскосыми глазами. Сотни или тысячи километров разделяют нас, но все равно я встречаюсь с ней. Происходит это чаще всего летом, когда на приземистых яблонях-дичках, что стоят над речным обрывом, округлая густая россыпь плодов скрывает листву. Босой, в линялой тельняшке, я подхожу к этой девочке и, насупив белесые брови, спрашиваю:

— Хочешь, я залезу на колокольню?

Я еще ни разу не поднимался на верхушку нашей церкви, ни разу не раскачивался, вцепясь в перекладину креста, но уверен, что сделаю это, если девочка пожелает. Но она удивленно вскидывает прямые и длинные, как крылья стрекозы, брови и строго спрашивает:

— Умнее ты ничего не мог придумать?

— А яблок хочешь? Настоящих, не лесных? Вот каких! — я показываю полусогнутую пятерню и чувствую, как сердцу моему становится жарко. Неужели и от яблок откажется?

В глазах-тернинках радость и легкое смущение, и я, торопясь, переспрашиваю:

— Ну принести? Медовых…

— Принеси.

И вот я уже бегу к саду Исая Егоровича, бегу и слышу, как гулко стучит во мне кровь. Сейчас я прокрадусь через густые заросли жгуче-зеленого сибирька, перелезу через плетень, обложенный сухим терновником, и начну набивать за пазуху крупные краснобокие яблоки…

Пройдет полчаса, час — и я с удивлением замечу, что нет на мне застиранной тельняшки, и волосы мои кое-где побелели совсем не от жаркого солнца. И рядом никого — только луговая яблонька доверчиво и щедро протягивает мне гроздьями свои зеленые, в бурых пятнышках, плоды…

На юге или на севере ходит по земле девочка. Впрочем, нет, где-то есть женщина с чуть раскосыми черными глазами, чужая и незнакомая мне женщина. А девочка та живет лишь в памяти моей.

Ее звали Енька. Она появилась в нашей станице в то лето, когда из-за Дона шли и шли по пыльным улицам подводы с беженцами. Еньку привезла мать и оставила ее у глуховатой тети Мани. Один год прожила Енька в Родничках. Тогда в станице было много эвакуированных — и взрослых и детей, — но всех их я уже перезабыл. Кроме Еньки. Я и теперь вспоминаю ее. Особенно если на берегу нашей речонки замечу где-нибудь по-над яром яблоньку-кислицу. И тогда я снова вижу два белых бантика в черных косах, слышу совсем было забытый голос.

Вспомнив Еньку, я встречаюсь со своим детством. И в эти минуты многое промелькнет перед моим сердцем и отзовется водяным ломким эхом.

Долго простою я возле деревца и не замечу, как в недалеком чернолесье начнут плутать серые сумерки… Из прибрежных камышей или вербника выпорхнет несуетной предзакатный ветерок и обдаст мое лицо теплом. И тепло это поднимет в душе волну необъяснимой и тихой радости, и я все буду медлить и чего-то ждать. Потом, как после сладкого сна, вздохну легко и неторопливо направлюсь в станицу по сыпучей песчаной дороге. По пути буду думать о том, что надо бы завернуть во двор к тете Мане, теперь уже совсем старой, и попросить у нее напиться. Присев на крыльце, поговорить со старухой про житье-бытье и между прочим спросить:

— Тетя Маня, а помните, в войну жила у вас девчонка? За яблоками с ней лазили. Где она теперь-то?

Что стоит взрослому человеку спросить о двенадцатилетней девчушке?

Я еще расскажу про приезжую девочку Еньку, и о своих станичниках тоже скажу. Ничего не утаю из того, что случилось в тот год в Родничках. Но сначала я расскажу о звездах, о самых обычных звездах, которые однажды напугали меня.

Второй год шла война. Она подошла к нашей станице совсем близко и часто по ночам так стучалась в окна, что из рам вылетали стекла. Мы с матерью переселились тогда из хаты в летнюю кухню. Разницы между ними никакой — и та и другая из самана, под соломенными крышами. Но мать боялась, что именно в хату могут бросить бомбу. От летнушки было ближе до землянки, которую мы вырыли в огороде.

…Ночь пришла с тяжелым гулом самолетов и длинными ножницами прожекторов. К этому все тогда привыкли, и я быстро и легко заснул. Может, от того, что за окном лежала копна сена и запах его проникал в наше жилье, мне снилось тихое и ласковое. Виделось, как мы с отцом возвращаемся с луга, идем мимо высоких душистых скирд, на плече у отца коса и грабли. Солнце село, и над нами в высокой глубине густо и сине высыпали звезды.

— У каждого человека есть своя звезда, — говорит мне отец.

— И у меня тоже? — удивляюсь я.

— Конечно.

— А где она? Покажи…

Отец треплет мои волосы и смеется. Руки его пахнут полынью и донником.

— Твоя звездочка еще в тумане. Вырастешь, сам увидишь.

— А свою покажи.

— Во-он, гляди…

Я запрокинул голову и проснулся. Надо мной качались звезды. Я испугался — не было луга, и отца рядом не было. И о звездах говорил он мне несколько лет назад, далеко за войной. Все лишь приснилось. Но звездное небо шаталось наяву, и я рванулся с кровати. Тотчас где-то рядом оглушительно ухнуло. Я схватился за стену, но стена ускользнула из-под рук.

— Толя… сынок, — испуганно звала мать. — Бомбят… Скорей в землянку.