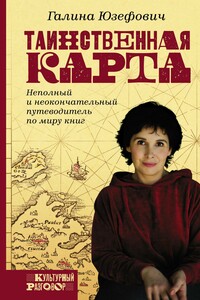

Есть несколько версий того, для чего нужен критик (мнение, согласно которому критик вообще не нужен, на сей раз предлагаю милосердно оставить в стороне). Версия старомодная состоит в том, что критик (конечно, в этом месте правильно было бы употребить слово «Белинский», потому что в нашей стране именно Белинский служит идеальным, небесным эталоном критика) нужен для того, чтобы из разрозненных текстов собирать монолитную и цельную литературу. Такой критик всегда кристально объективен, он знает, кто чего стоит, он видит, как без зазора вогнать, скажем, Гаршина в щель между Дружининым и Чеховым, и вообще способен разглядеть за деревьями лес, а за хаосом слов, фраз и имен собственных – космос стройной иерархической структуры. Видит бог, мне бы очень хотелось быть таким критиком, но, боюсь, что сегодня это не столько не нужно, сколько невозможно. Легко и приятно (на самом деле, конечно, очень сложно, но всё равно приятно и очень интересно) собирать пирамидку из конечного числа деталей, а вот собрать нечто осмысленное из бесчисленных объектов нашего до невозможности зашумленного мира едва ли удастся.

Вторая версия в сильно упрощенном виде сводится к известной максиме «чтоб карась не дремал». Иными словами, критик, в полном соответствии со своим названием, – это тот, кто критикует или, проще говоря, ругает. Моя уважаемая коллега Анна Наринская придумала для этого профессионального навыка отличное, на мой вкус, определение – «трудно быть гадом», но, конечно, величайшими мастерами подобного жанра были покойный Виктор Топоров и, увы, отошедший от дел, но по-прежнему несравненный Борис Кузьминский. В их подходе есть своя логика: злой критик не формирует литературный процесс, но работает эдаким санитаром леса – гонит вперед литературное стадо, перекусывая поджилки самым слабым и, как результат, отстающим животным. Благодаря такому критику литература становится чище и динамичнее, плохие писатели либо завязывают с писаниной, либо начинают писать лучше (потому что знают – их слабости не сойдут им с рук, но будут выявлены и выставлены на всеобщее обозрение), и в результате читатель, да и общество в целом, оказываются в безусловном выигрыше. Живая и органичная негативная эмоция, искреннее желание сделать писателю больно – и тем самым сделать его лучше, конечно, по-своему достойны восхищения. Гадом быть действительно сложно и неприятно, но кто-то должен быть плохим парнем – это важная и полезная социальная функция.

В эту категорию критиков я не гожусь по причине драматического несоответствия темперамента. Самая сильная негативная эмоция, на которую я способна, – это раздражение, но оно, увы, не есть достаточное основание для публичного высказывания. От моих по-настоящему злых и умных коллег, способных разобрать неприятную им вещь на части, проанализировать и осудить убедительно, с полным знанием дела – что называется, in cold blood, – меня отличает отсутствие подлинного интереса к вещам, которые мне не нравятся. Иногда я пишу что-нибудь в порыве раздражения, но потом мне, как правило, бывает за это стыдно. В раздраженном состоянии я иногда способна на саркастическое остроумие, но никогда или почти никогда не могу серьезно и аргументированно рассказать, чем же мое раздражение вызвано.

Осознав это достаточно давно (практически в самом начале моей профессиональной карьеры), я оказалась перед непростой задачей – объяснить другим и в первую очередь самой себе, что же я за критик, зачем нужна и что вообще делаю. В этом (как и в очень многом другом) мне помогла моя дорогая коллега и учитель Дина Годер, произнесшая в свое время фразу, которая определила мою последующую жизнь. «Места-то мало», – сказала мне Дина, отказываясь публиковать в журнале «Итоги» мою искрометно-разгромную рецензию на что-то умеренно-значимое. С тех пор эта фраза – «места-то мало», – подобно рыцарскому девизу, начертана на моем критическом гербе.

Я не разделяю алармистских прогнозов о неизбежном упадке культуры, но одно я вижу вполне ясно: пространство человеческого внимания сжимается. Конечно, Дина Годер имела в виду объективную и вполне материальную нехватку места на полосе бумажного журнала, но эти же слова можно приложить ко всем процессам, происходящим сегодня в сфере коммуникации. Время, после которого тебя всё равно перестанут слушать, как бы интересно, красноречиво и умно ты ни говорил, уменьшается с каждым годом. А это значит, что в тот короткий промежуток, на протяжении которого ты способен удерживать внимание читателя или слушателя, ты должен говорить о самом важном лично для тебя. И я поняла, что для меня самым важным является любовь. Умная, отрефлексированная, системная неприязнь – сложное чувство, оно мне плохо дается, а вот любить, восхищаться и очаровываться я умею хорошо.

«А каких объективных критериев вы придерживаетесь?» – этот строгий вопрос до сих пор заставляет меня съеживаться, потому что ответ на него не нравится никому – в том числе мне самой. У меня нет объективных критериев, и более того, я даже не вполне понимаю, что это такое применительно к критике. Человечество пока не придумало сколько-нибудь надежных весов и линеек для того, чтобы взвешивать и обмерять произведения искусства, поэтому любая критика (сейчас я вдохну, выдохну и всё же скажу это вслух) – всегда вкусовщина.