Сага о картошке

Киноповесть

Научно-исследовательский институт плодоводства, овощеводства и картофеля, институтские лаборатории, поля, питомники, сады, различные службы и поселок — пятиэтажные блочные здания среди сосен, улица тихих одноэтажных домиков с курами на проезжей части — все это находилось в нескольких десятках километров от города.

Был конец мая, все наливалось растительной силою, поле и лес глохли от птиц.

По радио у соседей проникало восемь утра и начали передавать выпуск последних известий, когда за дверью квартиры академика Ивана Терентьевича Значонка послышалась какая-то возня. То ли постучались, то ли поцарапались.

Квартира была небольшая, в три комнаты, и кроме Ивана Терентьевича здесь жили его дочь Люда и идеи селекции.

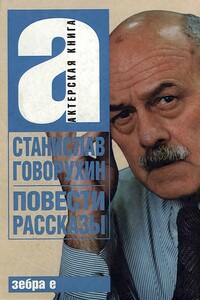

Было Ивану Терентьевичу давно за шестьдесят, но он оставался крепким стариком. Был полноват, и все в нем казалось крупным, большим — и руки, и черты лица. Но в то же время ощущалось то одухотворение, что присуще исследователю и поэту. Коль селекция — это искусство, то большая селекция — большое искусство. Работы академика Значонка были хорошо известны не только у нас в стране, но и в таких «картофельных государствах», как Польша, ГДР.

Редкий обед и ужин проходили в этом доме без гостей. Иван Терентьевич приглашал приезжавших к нему агрономов, председателей колхозов и директоров совхозов, журналистов, научных сотрудников института, аспирантов и бригадиров. За столом можно было продолжить прерванную беседу, и это давало известную экономию времени. Что с того, что порою приходилось довольствоваться бутербродами с чаем, пирожными, овощными и рыбными консервами…

Иван Терентьевич, уже одетый в повседневный костюм — в нем можно было идти в институт, ехать по министерствам и в нем не стыдно было показаться своей картошке в поле — занимался в кабинете.

Две стены от пола до потолка были отданы книгам, над рабочим столом висели портреты Толстого и Достоевского.

Время от времени в доме поселялись выпавшие из гнезда птенцы и бездомные щенки. В память о вальдшнепе с перебитым крылом на книжной полке сохранялась сухая известковая капля, а в память о бельчонке не был обновлен переплет тома Пришвина, «прочитанного» бельчонком, — корешок книги был погрызен.

— Кто-то там царапается, — сказал Иван Терентьевич дочери. — Наверно, Танька.

Люда варила на кухне утренний кофе. Она открыла дверь, и мимо нее проскользнула трехлетняя девочка в легком пальто и кокетливом красном берете, остановилась в дверях кабинета.

— Фу на тебя, насекомец! — дунул Иван Терентьевич, как дуют на одуванчик.

Девочка привычно дернулась телом, будто под напором ветра.

— Ты сам насекомец! — Прошла вперед, стала к Ивану Терентьевичу спиной и толкнула его, требуя, чтоб взял к себе на колени. А потом сказала:

— Здравствуй!

— Здравствуй.

— Ну, а еще раз: здравствуй!

— Здравствуй.

— Ну, а еще раз… — Так могло продолжаться, наверно, бесконечно долго.

— Ты прилетела мешать мне, синица?.. Маму одела, на горшок посадила, молоком напоила — сейчас поведешь ее в садик?

— Да! — засмеялась Таня, прищурила плутовские глаза. И по всему было видать, что подобные игры со стариком ей ужасно нравятся.

Девочка потянулась за толстым карандашом «Великан», что лежал на столе, за исписанными листами бумаги. Вообще-то, глаза ее разбежались, она не знала, за какое дело приняться в первую очередь.

— Э-э, мать моя, погоди. Вот чистый лист бумаги — рисуй свои цветочки.

— Папа, кофе готов, — сказала из кухни Люда. На ней было короткое платье, маленький белый передник. Прямые волосы падали на покатые плечи.

— Идем, идем, — отозвался Иван Терентьевич и, прихватив карандаш и бумагу, с девочкой на руках прошел в кухню. — Ну, отвечай — только очень честно — что будешь есть? — сказал он ей.

Девочка молча запустила руку в вазу с конфетами.

Дверь на лестничную площадку оставалась открытой, и в нее заглянула Галина, миловидная соседка, Танина мать. На руках она держала одетого в ясли сына. Ребенок смотрел на мир внимательными круглыми глазами.

— Доброе утро, — сказала она. — Танька у вас?

И увела девочку к ее большому неудовольствию.

А приходила Таня едва ли не каждое утро. Иван Терентьевич привязался к девочке. Посмеиваясь над собой, добродушно называя себя старым дуралеем, отыскивал с нею на рассохшихся половицах линии «классов» и какой-нибудь ерундой, например, стиральной резинкой, играл в «классики». Вся игра заключалась, собственно, лишь в том, что Танька торопливо «забивала» очередь: «Первая!..» — и он торопливо на том же языке говорил: «Вторая!..»

— Будут и у тебя внуки, папа! — говорила Люда, наблюдая эти забавы.

Дочери было тридцать. Иван Терентьевич думал, и не без оснований, что в девках она засиделась оттого, что боялась обидеть, оскорбить и его самого, и названного брата Юлия, который любил ее и который не смел признаться ей в собственных чувствах. Матери Люда не знала, она погибла в войну вскоре после родов. Не помнила, как в их доме появился осиротевший Юлик Кучинский, но сколько помнила себя, столько помнила и его.

Юлик и Люда закончили Горецкую сельскохозяйственную академию, защитили кандидатские. Люда работала в лаборатории микробиологии НИИ. Юлик — вначале агрономом, а теперь председателем колхоза в Чучкове, сравнительно неподалеку от Значонков. Иван Терентьевич оказывал ему помощь в картофелеводстве, давал элитные семена высококрахмалистых сортов.