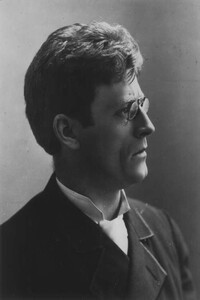

Гоголек: веселый меланхолик

Его рождения ожидали как чуда. У Марии Ивановны Гоголь уже появлялись мертвые дети, поэтому она дала обет: если появится сын, назвать его в честь самого почитаемого русского святого Николы-угодника, имя которого носила церковь в соседней Диканьке. Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 20 марта (1 апреля) 1809 года, в его честь в диканьской церкви отслужили торжественный молебен.

Отец, потомок древнего украинского рода, помещик средней руки (у него было 200 крепостных душ), мелкий чиновник, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский умел хорошо рассказывать и мечтать, увлекался сочинительством и актерской игрой, хотя в том и другом был дилетантом. Талант Гоголь, вероятно, получил в наследство от него. Отец умер рано (1825), когда сын еще учился в гимназии.

Мать Гоголя, Мария Ивановна Косяровская, по преданию, первая красавица Полтавщины, была женщиной набожной и деятельной. На ней прежде всего держалась большая семья (у Гоголя был еще один, умерший ребенком, брат и четыре сестры, о которых он заботился до конца жизни). Она пережила сына на шестнадцать лет и умерла почти восьмидесятилетней. Обычно ее принимали не за мать, а за старшую сестру Гоголя.

Большую роль в судьбе семьи сыграл дальний родственник, богатый сосед, бывший министр Д. П. Трощинский. Отец служил у него секретарем. В специально отведенном им флигеле Гоголи проводили много времени.

Но в десять лет ребенок покинул теплый дом, где был всеобщим любимцем. В 1819 году Гоголь поступает в Полтавское уездное училище, а через два года – в только что открывшуюся Нежинскую гимназию. С этого времени начинается его постоянная кочевая жизнь, и это кочевье остановит только смерть.

Гоголевская гимназия была не похожа на пушкинский привилегированный Царскосельский лицей или лермонтовский Благородный пансион при Московском университете. Даже классные журналы заполнялись с ошибками. Учитель русской словесности задержался где-то в XVIII веке. Он больше всего ценил Державина и Хераскова, а Пушкина презирал и не знал настолько, что правил его стихи, которые гимназисты в шутку представляли учителю, выдавая за свои.

Но и в такой гимназии Гоголь не преуспевал. Его оценки, в том числе по словесности, были посредственными. Не пользовался он большим авторитетом и у товарищей, предпочитая одиночество, за что получил прозвище «таинственный Карло». Зато гимназист любил театр, предпочитая исполнять женские роли; в «Недоросле» он успешно сыграл госпожу Простакову.

Стихи Гоголь пробовал писать еще в детстве, но это увлечение было преходящим. Для него, как и для многих юношей, были характерны мечты о высоком призвании и служении, однако они никак не связывались с литературой. «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. <…> Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом, – быть в мире и не означить своего существования – это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. <…> Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага» (П. П. Косяровскому, 3 октября 1827 г.).

С такими чувствами после окончания гимназии в декабре 1828 года честолюбивый юноша вместе с товарищем А. А. Данилевским отправился в столицу. Петербург, как и многим провинциалам, казался ему волшебным местом, землей обетованной, где живут совершенно особые люди. Друзья специально отправились в столицу по белорусской дороге, в объезд Москвы, чтобы не испортить впечатления от первой встречи. Увидев петербургские огни, они взволновались и, позабыв о морозе, высовывались из экипажа, чтобы получше рассмотреть город. В итоге Гоголь простудился, отморозил нос и вынужден был первые дни просидеть в снятой квартире.

Его отношение к Петербургу резко меняется. «По моем прибытии в столицу на меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ничего не делаю. <…> Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее и великолепнее. Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали», – пожалуется он матери (М. И. Гоголь, 3 января 1829 г.).

Позднее в повестях Гоголь превратит Петербург в город-гротеск, город-обман, где призрак срывает шинель со значительного лица, Нос становится важной персоной, маленький чиновник сходит с ума, талантливый художник гибнет, а фонари на Невском проспекте, кажется, зажигает сам дьявол.

Первые годы жизни в Петербурге Гоголя преследуют большие и малые неудачи.

Не сбывается мечта о знакомстве с великим Пушкиным. Позднее пушкинский биограф пересказывал совсем гоголевский сюжет: «Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: „Дома ли хозяин?“ – услыхал ответ слуги: „Почивают!“ Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: „Верно, всю ночь работал?“ – „Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл“. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения» (П. В. Анненков. «Материалы для биографии Пушкина», 1855).