— Нет, — ответила она, —

я сама была виновата.

Мощенная булыжником базарная площадь была загажена ошметками сена, соломы, клочьями бумаги и конскими яблоками.

Она сидела на большом камне, обхватив руками узелок, — вдыхала запах сена и навоза. Еще не просохшими глазами озиралась она вокруг, снова, уже в который раз, видела перед собой просторную базарную площадь, магазин с вывеской «Мануфактура» и возвышавшуюся поодаль красную башню костела.

В костеле она была.

На площади, на камне, сидит уже давно.

Может, зайти в магазин?

Да, непременно надо зайти в магазин, и поскорей, а то вот-вот закроется, и тогда уже некуда будет идти, совсем некуда.

Она торопливо поправила толстую пшеничную косу, тяжело лежащую на голове, заколола ее покрепче, застегнула ремешки коричневых туфель.

Надо спешить, а то закроют магазин.

Базарный день кончился.

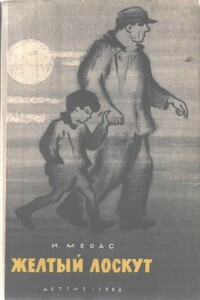

Последняя подвода весело катит с площади. Обок поспевает, размахивая концами вожжей, неказистый взъерошенный мужичонка.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Почему всклокоченный мужичок не садится на телегу? Почему трусит сбоку?

Может, ему ловчее бежать так, опершись на грядку телеги, может, легче. Он, глядишь, поросенка продал, дюжину яиц, а то, чего доброго, и просто в долг напился.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Ему, как видно, легко и сноровисто бежать рядом с подводой, навалясь на грядку.

— Но-о-о!

Надо спешить, а то закроют магазин.

Она ладонью стерла пыль с туфель. Они немного потускнели сперва, а потом вдруг заблестели. Даром, что ли, она всю дорогу, девять километров, топала босиком? По стежкам — роса, на дороге — пыль. Зато на окраине городка она обмыла ноги, обула новые туфли. И не скажешь, что уже два раза надеваны.

Первый раз обулась в них, когда ходила к усадьбе Бернотасов, Антанаса искать ходила. Самый первый раз. Отец не вытерпел — давно уже собирался, — привез из города коричневые туфли, бережно положил на лавку и тихо, не глядя на дочь, сказал:

— Бери, бери. Не босиком же под венец идти.

Вот и обула в первой, как пошла искать Антанаса.

Тихо, неторопко подошла лугами к воротам усадьбы, обула коричневые туфли, а потом прижалась к глиняному кувшину, что сушился на заборе, уткнулась лбом в его прохладный бок и зажмурилась.

Она еще ни разу не была у Бернотасов. Не осмелилась и тут отворить калитку.

Загоготал гусак, учуяв чужого, а за ним и все гусиное полчище. Хрипло, взахлеб залаяла собака.

Была суббота, банный день. От избы доносился шум, гомон. Видно, там уплетали картофельную бабку, запивая холодным молоком, сметаной, а может, чем-нибудь и покрепче.

Она тихо ждала, опустив голову и зажмурив глаза, так же тихо, как шла сюда, к этой усадьбе, по полям и лугам.

Истошно вопили гуси, все злей и злей надсаживался пес — должен ведь выйти хоть кто-нибудь! Хорошо бы он сам вышел. Боже милостивый, пусть уж он сам, Антанас… Святая Дева Мария, матерь милосердная… Только бы он, а не кто другой.

— Эй, там? Кто собак дразнит?

Он! Сам вышел, Антанас.

— Я…

Подняла голову, и он увидел.

Оба стояли молча.

Стояли долго.

Антанас дернул плечом, и она подумала, что сейчас он повернется, уйдет в избу и никогда больше не выйдет оттуда, сколько ни стой здесь потом, сколько ни дразни собак, птицу.

— Антанас!

Он подошел. Постоял у забора, затем отпер калитку, вышел.

Высокий, плечистый, свежий после бани, грудь нараспашку, а когда прислонился к забору, тот аж заскрипел.

— Ну?

Он глядел на нее сверху вниз, а она, подняв голову, не знала, что и сказать.

— Ладная ты баба, чтоб тебя черти…

Ухватил ее за руку, потянул к себе.

— Все хорошеешь, а?

Она не противилась.

— Может, пойдем поваляемся еще разок? — Антанас ухмыльнулся.

Наконец она решилась. Выскользнула из его рук, глянула вниз, чтобы и он глянул — увидел ее новые коричневые туфли с круглыми пуговками.

— Антанас, женись… Женись на мне, Антанас.

— Ну да! — отшатнулся он, и снова скрипнул забор.

— Ребенок ведь у нас, без венца, без ничего.

Он не ответил. Только, немного погодя, вымолвил:

— Зря пришла.

— Ребенок ведь у нас, ты его и не видал ни разу.

Он еще шире распахнул ворот рубахи.

— А почем я знаю? Может, не мой. Как со мной легла, так и с другим могла. Почему Юозасом окрестила, ежели отец Антанас?

Он хмыкнул. Теперь знал, что ответить.

Ей вспомнилась опушка леса, вспомнились стога сена и несжатая рожь, щетинистые луга и пахучие клеверища. Три года, целых три года. Вспомнилась клеть, куда он заявлялся пьяный, но смелый, как хозяин, и тискал, мял ее по-всякому, а она всегда молчала. Всегда была покорной.