Стучали очень громко! Ясно было: там кто-то злой! Моя старшая сестра все время повторяла мое имя. Очень тихо. Чтобы я сделала что-нибудь.

— Сильви… Сильви… Сильви… — Моя младшая сестра спряталась за старшую. Звонок. Стук. Звонок. Стук.

Тот, кто стоял за дверью, знал, что в доме есть люди.

Он там, за дверью, хотел, чтобы ему открыли.

Он, за дверью, уже начал нервничать.

И тут меня осенило.

Как три поросенка из сказки прятались от злого волка, так и мы, три маленькие девочки, прячемся от злодея за дверью. Не помню, кто из поросят догадался, как прогнать волка, но теперь это придумала я!

Из конца коридора, где мы стояли, прижавшись друг к другу, я побежала к двери, топая ногами по плиточному полу. Я ступала громко, как взрослые. Схватила на кухне какую-то кастрюлю, стала ею размахивать, стучать плечом и кастрюлей по двери. Затем прогорланила грубым мужским голосом в сторону двери:

— Это кто же явился досаждать мне средь бела дня?!

Ответа не было.

Мне хотелось, чтобы злодей за дверью поверил, что нас в квартире много. Я заговорила женским голосом, комментируя только что заданный вопрос:

— Нет! Только не волнуйся! Сам знаешь, когда ты нервничаешь, то становишься бешеным и крушишь все вокруг!

Мой «мужской» голос еще более огрубел:

— А мне наплевать! Люблю крушить! Я сейчас все тут разобью!

И я вновь стала стучать кастрюлей в дверь.

Тут прорезались десятки голосов.

Они неслись со всех сторон.

Вся эта стая пыталась успокоить разъяренного мужика.

— Нет! Держите его! Он сейчас откроет!

Я бросилась на дверь. Стала теребить замок. Шаркала ногами по полу, изображая возню целой толпы. Я топала со всех ног.

— Боюсь, не удержу его! Он откроет! Помогайте мне! — орала я целой бригаде взрослых.

Я делала многозначительные жесты двум моим сестрам, которые смотрели на меня из коридора, как на сумасшедшую.

Они подошли.

Эту комедию мы разыгрывали довольно долго. Топали ногами по всей квартире, хрипели.

Когда мы остановились, были уже все в поту.

А человек за дверью тем временем ушел. Мы так шумели, что совсем перестали слышать этого злодея.

Когда мы, наконец, успокоились, то услышали, что в дверь барабанит наш сосед, чтобы мы прекратили весь этот тарарам.

Пришлось утихомириться.

Моя младшая сестренка засмеялась первой. А затем мы все покатывались со смеху почти целый час.

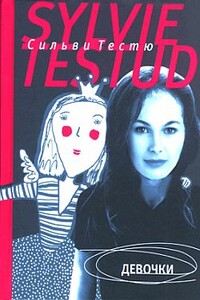

Я заканчивала свой рассказ.

Момент торжества. Я была великолепна в тот день, мы с сестрами вспоминали его много раз. Звездный погон на мой мундир. Хороший урок на всю жизнь.

Я с радостью рассказывала про тот случай, но слушатель всем своим видом показывал, что моя гордость неуместна, а вся эта история жалкая.

Господину Лонкарскому было приблизительно лет пятьдесят. Наверняка он следил за фигурой на протяжении всей жизни. Сказать точнее, он голодал, думала я, глядя на его худое лицо.

Господин Лонкарский носил огромные очки в оправе, которые, казалось, проглотили большую часть его строгого лица. Они весили больше, чем вся остальная голова, заключила я, продолжая его изучать.

На нем была белая рубашка с короткими рукавами, из них торчали худые руки с мозолистыми локтями и давно атрофированными мускулами.

— Знаете ли вы, что семейная ячейка — то самое место, где формируется личность?

Я не до конца понимала, что он этим хотел сказать.

— Да, — ответила я.

С того момента, как я вошла в кабинет, господин Лонкарский впервые поднял свой взгляд и уставился на меня серыми глазами. Он закрыл рот и сжал свои тонкие губы так сильно, что казалось, не вымолвит больше ни слова.

«Молчи, никому не говори!»

Серые глаза буравили меня. Я буравила их.

Мы смотрели друг на друга.

Легкая улыбка, оставшаяся на моих губах после рассказа, исчезла, как только я взглянула на слушателя. Он смотрел на меня так строго, как будто дверь, о которую я колотила кастрюлей, была его дверью или как будто он был тем человеком за дверью.

Устанавливались правила.

Из нас двоих знал только он. Я не знала ничего.

Он был взрослый. Я была маленькой одиннадцатилетней девочкой.

Я понимала, что он будет и дальше молчать. Он не собирался отвечать на свой же вопрос.

Отвечать должна была я.

Суть вопроса была в том, что личность развивается в своей семье, или что-то в этом роде…

До сих пор мне это казалось само собой разумеющимся.

— Да, — пробормотала я еще раз.

Господин Лонкарский приподнялся. Наконец-то он решил что-то пояснить.

Его тонкие губы слегка расслабились и разжались лишь настолько, чтобы пропустить слово:

— Хорошо.

Это прозвучало, как «продолжим».

— Итак, мадемуазель Тестю… Я попросил бы вас быть очень внимательной.

Он сделал ударение на слове «очень».

Взгляд инквизитора проверял в глубине моих глаз, способна ли я на это. Он не был в этом уверен.

Он был удручен моим рассказом.

Я выдержала его взгляд.

Он ничего не сказал.

Он продолжал сверлить меня взглядом.

Я кивнула головой, что означало — я очень внимательна.

Господин Лонкарский медленно сжал атрофированный левый бицепс, согнул локоть и приподнял над столом свою длинную руку. Из-под этой вялой руки он извлек лежавшую на столе папку из черной кожи.

Господин Лонкарский глубоко вздохнул.

Вздох оживил его ноздри, тоже тонкие и длинные, которые, видимо, вот так же двигались уже много лет.