Предисловие к первому изданию

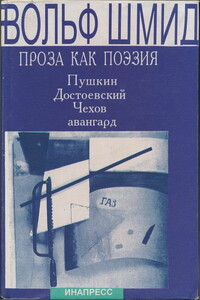

Нарратология – это «теория повествования». В отличие от традиционных типологий, относящихся исключительно к жанрам романа или рассказа и ограничивающихся областью художественной литературы, нарратология, сложившаяся на Западе в русле структурализма в 1960-е годы, стремится к открытию общих структур всевозможных «нарративов», т. е. повествовательных произведений любого жанра и любой функциональности.

Категории современной нарратологии сформировались под значительным влиянием русских теоретиков и школ, в частности представителей русского формализма (В. Шкловский, Б. Томашевский), таких ученых 1920-х годов, как В. Пропп, М. Бахтин, В. Волошинов, а также теоретиков московско-тартуской школы (Ю. Лотман, Б. Успенский)[1]. Несмотря на это, нарратология как особая общегуманитарная дисциплина в России в настоящее время только формируется. В связи с этим автор преследует в предложенной работе две цели. С одной стороны, книга призвана ознакомить русских читателей с выдающимися теоретическими позициями западной нарратологии. С другой стороны, автор уделяет особое внимание влиянию славянских теоретиков на формирование актуальных нарратологических позиций и старается выявить теоретический потенциал тех славянских концепций, которые еще недостаточно известны на Западе.

Однако настоящая книга имеет не столько историко-теоретический характер, сколько систематический. Исторические обзоры некоторых ключевых понятий служат в первую очередь описанию соответствующих явлений в структуре нарративов. При этом автор, разумеется, не претендует на полный охват существующих нарративных приемов и нарратологических категорий. Он сосредоточивается в основном на явлениях и аспектах 1) «перспективологии» (коммуникативная структура нарратива, повествовательные инстанции, точка зрения, соотношение текста нарратора и текста персонажа) и 2) сюжетологии (нарративные трансформации, роль вневременных связей в нарративном тексте). Таким образом, настоящая книга представляет собой систематическое введение в основные проблемы нарратологии.

Не будучи носителем языка, автор нуждался в компетентных советниках и редакторах. Автор благодарен своей жене Ирине, без помощи которой книга не была бы написана. Владимир Маркович и Валерий Тюпа давали ценные советы при обсуждении терминологических вопросов. Неоценимую помощь в работе над книгой оказал Лазарь Флейшман, отредактировавший весь текст. Автор благодарен своим сотрудникам Евгении Михахеллес и Евгению Одессеру за помощь в редактировании и тщательное вычитывание корректуры. Ответственность за сохранившиеся ошибки и стилистические неловкости остается, однако, за автором.

Основная часть настоящей книги была написана в течение двух семестров, на которые автор получил освобождение от преподавания благодаря гранту DFG (Германское исследовательское сообщество) и Гамбургского университета.

Автор пользуется также случаем выразить благодарность немецкому фонду «ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius» за финансовую поддержку в осуществлении настоящего издания.

Предисловие ко второму изданию

Предыдущее первое издание «Нарратологии» в короткое время исчезло с прилавков книжных магазинов. А так как она во многих российских вузах стала уже учебным пособием, автор решил подготовить второе издание. Издательство живо поддержало эту идею.

Второе издание выходит в несколько измененном виде: в текст внесены уточнения, дополнения и исправления, содержащиеся уже в немецкой версии книги[2]. Уточнения и дополнения относятся прежде всего к главе I, где более подробно разработаны аспекты нарративности, события и событийности. Понятийный аппарат остался во всей книге неизмененным, за исключением понятия «события» в смысле аморфного нарративного материала. Это понятие заменено понятием «происшествия», чем снята отмеченная критиками амбивалентность слова «события», которое в первом издании обозначало, с одной стороны, неожиданные, значимые изменения ситуации, а с другой, – весь нарративный материал.

Разумеется, и во втором издании прежде всего учитывается русская теория повествования и приводятся примеры из русской литературы.

Автор благодарит свою сотрудницу Светлану Боген за помощь в редактировании текста, прежде всего его новых частей.

Автор выражает благодарность Гамбургскому университету за финансовую поддержку в осуществлении представленного второго издания.