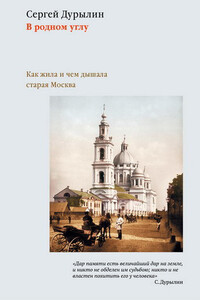

На соборной колокольне старого губернского города Темьяна висели колокола.

Одни из них были безыменны. У других были имена: Воеводин, Голодай, Разбойный, Плакун, Княжин, Наполеон, Разгонный, Васин, Соборный.

Каждое имя подымало целый пласт старины и новизны городовой, вплоть до той стародавней нови, когда Темьян был Нов-город: строен из бревен, укреплен надолбами и заплотами и вручен в охрану Николе Можайскому.

Всех старей из колоколов был Воеводин. Колокол давно оглох и онемел. Висел он без языка, щербатый, седой от времени и от зелени. Лит он был из уральского серебра и те, кто в Темьяне помнили его звон, бывший городской голова купец Крутоемов из Заречной слободы и старый заштатный причетник Мефимонов от Спаса-на-Полозьях, те сказывали, что звон у Воеводина колокола был мягкий, стлался над городом серебряной рябью, как ветерок по воде, и был звон умилителен, как вечереющая старцева беседа.

По краю колокола хитрой вязью вилась крещальная надпись, данная колоколу при его рождении, но вся она почти стерлась, и только два куска вязи вещали: «Бориса Феодоровича всея Великия и Малыя и Белыя Русiи…» «в дом Пречистыя Богородицы Преславного ее Рождества».

Заезжие ценители старины, влезавшие на колокольню с местным любителем, старинщиком Хлебопековым, осматривали колокола, а Хлебопеков, в серебряных очках, с голубою бородавкою под седой подстриженной бровью, подводя любителя к Воеводину, неизменно приговаривал:

— Вот-с, старожил наш. Древнее его нет никого в городе. Был заушен от воеводы.

Воевода, заушивший колокол, был Орленинов, Истома Туренич. Колокол, триста лет тому назад, висел на высокой бревенчатой звоннице, а воевода Орленинов жил на воеводском дворе на том месте, где белеет здание губернского правления с пузатыми колоннами. Воевода Орленинов сидел в Темьяне на кормлении и, по преданиям, кормился яро, крепко, всеядно: «имал» с конного и пешаго, с татиных и воровских дел; брал и с купцов, плававших на низ с товарами в стругах, и с разбойников, перехватывавших эти струги на перемычке, там, где река Темьян изгибает луку, не в силах прободать меловой круторогий Полуяров кряж. Была у воеводы поговорка: «Кто одной рукой братóк, тот другой рукой давóк: обеими брать — в руках держать». Так воевода и брал, и крепко держал в руках охранный сторожевой Темьян.

В Москву, к Великому Государю, не раз слались жалобные грамотки на воеводу и малыми, и большими людьми из Темьяна, да воевода был переимчив: переимывал грамотки не в домах, так в кабаке, не в кабаке — так в пути при заставе, — и имывал по-прежнему. Не одни соболя да лисы чернобурые, да жемчуга, да индийские винисы и лалы, да сорочинское пшено, да серебряную чернь черкесскую, да вина ширасские, да всякое добро русское имал воевода — он имывал и людей крещеных. В колодниках на воеводином дворе перебывало немало темьянского люду: кто сидел за сестру, кто за жену, кто за дочь, иманных воеводою. Писано было немало харатеек от рабишек Ивáшек и Нечáек к Великому Государю со слезницами на непереносный сором от Воеводы, но и те харатейки переимывал воевода и еще глубже затаивал колодников в темных земленúцах своего крепкого двора.

Но пришел час и на воеводу. Однажды, ó полдень, он зашел, будто невзначай, на двор к торговому гостю Гречушкину, хорошо вызнав, что гостя дома нет, да невзначай же, в саду, приник к гостевой жене с ласкою воеводскою. Гостева жена подняла вопль. От сну ли, с дремы ли, порешив, что вопит гостева жена о пожаре, что занялся дом Гречушкин, некий верный его челядинец кинулся на звонницу — и ударил в серебряный царский колокол, в подаренье Борис-Федоровичево новому сторожевому городу Темьяну.

Забил набат. Бросился гость Иван Феодорович с народом, на набатный зов, в свой дом, и застали люди воеводу в гостевом саду в неподобном виде: растерзан, а верная жена, от него отбиваясь, не выпускает из рук воеводину бороду и криком кричит. Тут люди, большие и малые, окружили воеводу, говорили поносные речи и угрожали ему лютым боем. А колокол бил да бил набатную тревогу, созывал да сзывал широкий люд в гостев сад. Вышло в Темьяне такое возмущение против воеводы, что посажен был воевода на замок на своем же воеводином дворе, и людишки крепко стерегли воеводу. А тем временем гонец от людишек скакал в каменную Москву с грамоткою великому государю. До того была просолена эта корявая грамотка слезами людишек, что Великий Государь ей внял и послал в Темьян думного дьяка сменить воеводу. Дьяк людишек, державших воеводу под стражей, разогнал, иных и самих под стражу посадил, а кого и на солеварни отправил, но воеводу свел с воеводского места и указал ему путь в Москву. Воевода не мог отказаться от этого пути и снарядился в него на многих колымагах и возах. Перед отправкой в путь долго размышлял он, кто виновен в его пути. Порешив, чья вина всех виноватей, пошел он, пред отъездом, посчитаться с виновным. На соборной звоннице в это время ударяли к утрене в царский жалованный колокол. Поднялся воевода на звонницу, хоть был тучен и тяжко ему было подниматься по узким скрипучим ступенькам, и нашел на звоннице своего обидчика. Обидчик не скрывался от воеводы: благовестил серебряным своим языком, что время благоприятно для молитвы. Подошел воевода к благовестившему колоколу, размахнулся со всего своего широкого плеча пухлой десницей — и «заушил колокол». Но колокол и не почувствовал воеводина удара на своей ланите — и по-прежнему посылал Темьяну серебряный зов на молитву. На это еще больше прогневался воевода — и вдругорядь заушил колокол, еще сильней прежнего. А колокол еще звучней звал в Божий дом. Ярым оком глянул воевода на обидчика, спустился со звонницы и велел готовить коней в долгий путь. Не мешкав, в то же утро тронулся воевода с обозом из Темьяна в каменную Москву. По Темьяну же пронеслась молва, что воевода заушил царский колокол, и темьяновцы с той поры особенно его излюбили, и не одно столетие возвещал им заушенный колокол о «времени Господнем благоприятном».