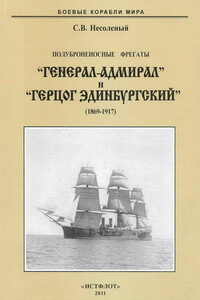

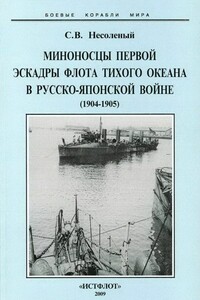

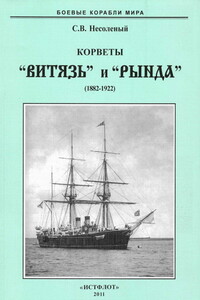

Боевые корабли мира

Историко-культурный центр АНО «ИСТФЛОТ» 2011 г.

С-Пб.: Издатель P.P. Муниров, 2011. – 96 с.: или.

Научный редактор кандидат исторических наук, доцент К.Ф. Нефедова

Издатель и автор выражают благодарность В.В. Арбузову, Н.Н. Афонину, Д.М. Васильеву и А.Ю. Феттеру за помошь, оказанную при издании этой книги

ISBN 978-5-98830-55-0

Обложка:

на 1-й стр. “Кореец” во Франции;

на 2-й стр. “Гиляк” в Порт-Артуре;

на 3-й стр. “Бобр” в одном из портов Японии;

на 4-й стр. Затопленная канонерская лодка “Гиляк” после сдачи Порт-Артура. 1905 г.

Текст: 1-я стр. Канонерская лодка “Манджур”

Боевые корабли мира

В приведенных материалах использовались следующие меры длины и веса:

1 дюйм = 25,4 см; 1 фут = 0,305 м; 1 сажень = 1,83 м (морская шестифутовая); 1 миля = 1852 м; 1 кабельтов = 185,2 м; 1 пуд = 16,38 кг; 1 фунт = 0,41 кг.

Все даты, если это не оговорено особо, приводятся по старому стилю.

В исследованиях, посвященных истории военно- морского флота конца XIX- первой половины XX веков, главное место принадлежит крупным кораблям – линкорам, крейсерам, авианосцам. Особенной любовью у историков пользуются тяжелые артиллерийские корабли – броненосцы и линкоры. Это не удивительно – гиганты, заключающие в себе последние достижения науки и техники, вооруженные десятками орудий, закованные в броню и страшно дорогие, всегда олицетворяли собою мощь государства, которому они принадлежали. Но эти бронированные мастодонты большею частью пошли на слом, так и не сделав по противнику ни одного выстрела, а если некоторым все же приходилось погибнуть в бою, то смерть их была действительно громкой – со страшными взрывами и гибелью сотен человек команды. Именно так погибнут три английских линейных крейсера в Ютландском бою. Правда, вреда от этого противнику – никакого.

Линейному крейсеру “Худ” посвящено множество публикаций. А чем он прославился, помимо своей стоимости и размеров? Гигант в 262 метра длиной и водоизмещением более чем в 40000 тонн взлетел на воздух во втором своем бою (первым был расстрел французского флота в Мерс-эль-Кебире) со всем экипажем (из 1421 человека спаслось лишь трое). Утопивший его “Бисмарк” – гордость немецкого флота – также погибнет через три дня (27 мая 1941 г.) в своем первом походе почти со всем экипажем. Расстрелянный английским линкорами, “он представлял собой охваченную пламенем и дымом груду исковерканного металла, каким-то чудом еще оставшуюся на плаву. Лишь несколько торпед, выпущенных с крейсера, окончательно добили его. В 10 ч 40 мин он опрокинулся и навеки исчез в бушующих волнах. Почти 2 тысячи героически сражавшихся немецких моряков, в том числе их адмирал, нашли себе могилу в холодной морской пучине. В живых осталось только 110 человек”{1} .

Красиво сказано, вот только в своем последнем бою “Бисмарк”, в силу ряда обстоятельств, не нанес никаких повреждений английским линкорам, более часа упражнявшихся на нем в стрельбе.

Канонерская лодка “Манджур”. (Из альбома рисунков лейтенанта В. Игнациуса “Русский флот”, изданном в С.-Петербурге в 1892 г. под редакцией великого князя Александра Михайловича)

Действия легких сил флота меньше привлекают внимание исследователей, а ведь это абсолютно несправедливо. Анализ морских конфликтов конца XIX – начала XX веков убедительно доказывает, что основная тяжесть войны на море ложилась на плечи легких сил флота – миноносцев, канонерок, минных заградителей, позднее подводных лодок.

Не является исключением и история российского военно-морского флота и в частности его действия в период обороны Порт-Артура в русско-японской войне 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура, несомненно, является одной из самых ярких страниц в военной истории России. Осаде крепости посвящены десятки монографий отечественных и зарубежных исследователей. Опубликованы воспоминания очевидцев и непосредственных участников кровавых схваток на Квантунском полуострове и бастионах крепости. Все исследователи отмечают важную роль флота – как русского, так и японского – в борьбе за Порт-Артур.

“Оборона крепости во многом была обязана флоту. Корабли оказали большую помощь живой силой, артиллерией, снятой с кораблей, и огнем своих тяжелых орудий”{2} – эта истина несомненна и никогда не будет пересмотрена. Действия флота были исследованы в работах многих историков. При этом всем крупным кораблям Порт-Артурской эскадры посвящены прекрасные монографии. Но все дело в том, что весь период обороны крепости (она длилась 329 дней, в т.ч. тесная осада крепости – 157) самыми активно действующими кораблями русского флота были канонерские лодки и миноносцы.

Канонерки охраняли вход на внутренний рейд Порт-Артура, обстреливали неприятельские войска, охраняли тралящий караван, выходили в море для поддержки миноносцев. При этом, несмотря на тяжелую и напряженную боевую службу, их команды постоянно привлекались для выполнения разного рода задач на берегу (починка тралов, разгрузка снарядов и т.п.). По воспоминаниям очевидцев, экипажи канлодок несли службу на пределе человеческих возможностей. Броненосцы же и крейсеры редко выходили в море. Чудовища в 13000-11000 тонн водоизмещения, вооруженные десятками орудий и стоимостью в миллионы рублей по воле преступного командования были потоплены японской осадной артиллерией и затем подняты неприятелем, отремонтированы и введены в состав своего флота. Из семи русских броненосцев, базировавшихся на Порт-Артур, уцелел лишь один “Цесаревич”, два погибли – “Петропавловск” и “Севастополь”, а четыре были захвачены противником – “Пересвет”, “Победа”, “Полтава” и “Ретвизан” и еще долго плавали под японским флагом.