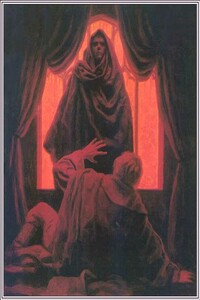

Ансельм Холленд приехал в Джефферсон много лет назад. Откуда он прибыл – никто не знал. Но в те дни он был человек молодой, должно быть незаурядный, во всяком случае видный собой, потому что года через три он женился на единственной дочери владельца двух тысяч акров самой лучшей земли в наших краях и переселился в дом к своему тестю, где его жена через два года родила ему сыновей-близнецов, а несколько лет спустя тесть умер, оставив Холленда хозяином всей фермы, записанной на его жену. Но и до смерти тестя мы, джефферсонцы, уже наслушались его разговоров – что-то чересчур громко он говорил: «Моя земля, мое поле»; и те, чьи отцы и деды родились тут, посматривали на него косо, считая его человеком бессовестным и (судя по рассказам его белых и черных арендаторов, да и всех, кто имел с ним дело) жестоким. Но из жалости к его жене и уважения к тестю мы относились к нему вежливо, хотя и недолюбливали его. А когда и жена умерла, оставив ему двух малышей-близнецов, мы решили, что во всем виноват он, что жизнь ее была отравлена грубостью этого безродного чужака. Когда сыновья выросли и (сначала один, потом другой) совсем ушли из дому, мы даже не удивились. А когда его полгода назад вдруг нашли мертвым, запутавшимся в стремени лошади, на которой он ехал верхом, и со следами ушибов на теле оттого, что лошадь, очевидно, протащила его сквозь железную ограду (вся спина и бока лошади были в рубцах от побоев, нанесенных, как видно, в припадке бешенства), никто из нас не пожалел его, потому что незадолго до смерти он совершил поступок, который всем, кто жил в то время в нашем городе и думал по-нашему, показался чудовищным преступлением. В день, когда он умер, мы узнали, что он разрыл могилы на семейном кладбище, где были похоронены предки жены, не пощадив и той могилы, где уже тридцать лет покоилась его жена. И вот этого сумасшедшего, одержимого ненавистью старика похоронили среди могил, которые он пытался осквернить, а в положенный срок его завещание было вскрыто и подано на утверждение. Нас оно ничуть не удивило. Мы не удивились, что даже из гроба он нанес последний удар именно тем, кого он был властен обидеть или оскорбить: своим родным сыновьям.

В год смерти отца близнецам исполнилось сорок лет. Ансельм, младший, был, по слухам, любимцем матери – может быть, потому, что больше походил на своего отца. Но после смерти матери, когда мальчики были еще совсем детьми, мы слышали, что старый Анс вечно ссорится с молодым Ансом, а Вирджиниус, второй близнец, старается их помирить, за что его ругательски ругают и отец и брат. Но он иначе не мог, этот Вирджиниус. А другой брат тоже был с характером: лет шестнадцати он удрал из дому и пропадал десять лет. Вернулся он уже совершеннолетним и официально потребовал у отца, чтобы тот разделил всю землю, которая, как он узнал, была только под опекой старого Анса, и отдал ему, Ансу, младшему, его надел. Старый Анс в ярости отказался. Должно быть, и сын требовал землю с такой же яростью – оба они, старый Анс и молодой Анс, стоили один другого. А потом мы узнали, что, как ни странно, Вирджиниус стал на сторону отца. Так мы по крайней мере слышали, потому что землю никто не тронул, и нам рассказывали, что после бешеной ссоры, какой даже у них никогда не бывало, – такой страшной, что слуги-негры разбежались и прятались всю ночь, – молодой Анс уехал, забрав принадлежащую ему упряжку мулов, и с этого дня до самой смерти отца, даже после того как и Вирджиниус был вынужден уйти из дому, Ансельм больше никогда не разговаривал ни с отцом, ни с братом. Однако на этот раз Ансельм уехал недалеко. Он просто поселился в горах («оттуда ему было видно, что делают старик и Вирджиниус», – сказал кто-то, и мы все с ним согласились) и в течение пятнадцати лет жил один в двухкомнатном домишке с земляным полом, жил, как отшельник, сам себе стряпал и раза четыре в год появлялся в городе на своих двух мулах. Несколько лет назад его арестовали и судили за то, что он гнал виски. Он отказался от защиты, ни в чем не признался, был приговорен к штрафу за нарушение закона и за неуважение к суду, а когда его брат Вирджиниус предложил заплатить за него штраф, на него накатил такой же припадок бешенства, как, бывало, и у его отца. Он пытался избить Вирджиниуса тут же, в суде, сам потребовал, чтобы его отвели в тюрьму, и через восемь месяцев был освобожден за примерное поведение и вернулся в свою хижину – угрюмый, молчаливый, горбоносый человек, которого побаивались и соседи и случайные прохожие.

Второй близнец, Вирджиниус, остался дома и обрабатывал землю, о которой их отец совсем не заботился. (О старом Ансе так и говорили: откуда он и кто он – неизвестно, но ясно, что он не фермер. И мы тоже все сходились на одном: старик оттого и поссорился с молодым Ансом, что тот видеть не мог, как отец запустил землю, предназначенную матерью для него с братом.) Но Вирджиниус остался с отцом. Конечно, ему, должно быть, жилось несладко, и мы потом часто говаривали: «Вирджиниус должен был понимать, что долго так продолжаться не может». А уж после того, что произошло, мы думали: «Возможно, он и понимал». Такой уж он был человек, этот Вирджиниус. Никто не знал, что он думал тогда, и вообще никто не знал, о чем он думает. Старый Анс и молодой Анс – тут мы как в воду глядели. Может, вода была темная, но все-таки каждому было ясно, что у них на уме. Но ни один человек не знал, что думает Вирджиниус, что он делает, и только потом все узнали. Мы даже не знали, как случилось, что Вирджиниус, прожив наедине с отцом десять лет, пока молодой Анс отсутствовал, тоже в конце концов ушел. Он об этом никому не рассказывал – даже Гренби Доджу и то, наверно, ни слова не сказал. Но мы знали старого Анса и знали Вирджиниуса, и вот как мы себе представляли их ссору.