«ДВЕ ВСТРЕЧИ» О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Заглавие статьи о. Сергия Булгакова «Две встречи (1898–1924) (Из записной книжки)», тогда же опубликованной в «Русской мысли» [1], как кажется, отсылает к стихотворному мистическому признанию Владимира Соловьева («Три свидания»). Эта отсылка не лишена весьма принципиальной иронии[2]: если Соловьев, прикрывая шутливым тоном запредельную серьезность высказывания, повествует о трех видениях Подруги Вечной, которые как бы расположены по ступеням восходящей лестницы, так что последнее из этих видений оказывается верховной кульминацией инициационной перспективы, предмет Булгакова — некое переживание, которое когда-то казалось едва ли не таким же видением, однако позднее, увы, разоблачило свою ложность, оказалось земным, посюсторонним, «слишком человеческим», и вызвало гневный аффект, под конец сменяющийся попыткой взглянуть на предмет отрезвленно и внеситуативно.

Сюжетная перипетия, «интрига» этого автобиографического отрывка напоминает один из последних эпизодов аллегории К. С. Льюиса «Pilgrim>,s Regress» (в русском переводе «Кружной путь»), где герой, уже пережив дефинитивное обращение, перед концом еще раз навещает персонажей и духовные миры, которые когда-то значили для него очень много (как альтернативы вере или, напротив, напоминания о ней, или то и другое сразу); но он видит все это совсем не таким, каким видел прежде, очарование ушло, великолепие поблекло, у прекрасных обличий обнажились тайные язвы...

Булгаков начинает с воспоминаний о конце 90-х гг., когда именно эстетические увлечения образовывали целительную брешь в мрачном безверии молодого марксиста:

«И даже в самые темные дни своего марксизма я оставался неразлучным с Мусоргским и Достоевским, Гете и Пушкиным, и как раз в Берлине переживал могучую мистику Вагнера, отдаваясь ей, может быть, безудержней, нежели следует»[3]. (Что касается любопытного, хотя лишь косвенно связанного с нашей темой упоминания Рихарда Вагнера, важные нюансы раскрывает цитируемое И. Роднянской в примечаниях к этому месту письмо Булгакова к Эмилию Метнеру еще от 19 апреля 1915 г.: «Wagner — это сложно и противоречиво. Одно время я его имел бессознательно суррогатом религии (в марксизме), затем религиозно боялся, теперь не боюсь и эстетически люблю, но религиозно его ощущаю мало и не положительно»[4].)

Как документ, поясняющий эту оглядку на далекие дни, приходится вспомнить другой, более ранний автобиографический фрагмент, вошедший в состав книги «Свет Невечерний» (1917) и озаглавленный «Зовы и встречи» с характерным подзаголовком: «Из истории одного обращения» (в подстраничном авторском примечании).

Мы встречаем там описание того, как воспринятые на 24-м году эстетические впечатления от природы Кавказа тоже были предварительным моментом «обращения». Затем приходит интересующая нас тема:

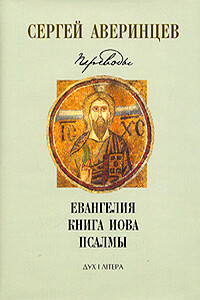

«... Первая встреча с «Западом» и первые пред ним восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия... И вдруг нежданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова.

Проездом спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger с знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, — знание страдания и готовности на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца <...> Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез...»[5].

Как известно, Булгаков вообще — автор чрезвычайно эмоциональный; степень эмфазы, с которой он говорит, скажем, о собственных слезах и даже рыданиях горя или восторга, и о других проявлениях чувств, настолько велика, что у автора не такого искреннего, и в определенном смысле более наивного, чем он, могла бы вызывать нарекания за аффектацию. Нет сомнения, что топика слез вообще присуща вскормившей его позднеромантической, alias символистской культурной формации; впрочем, даже у авторов, в отличие от Булгакова менее всего человечески простодушных, нет оснований видеть в определенного рода выражениях — «... И слезы лил невольные из глаз», как у Вяч. Иванова[6], — непременно литературную фикцию. Культурная история слез respective бесслезности еще не написана, а жаль; вспомним, как часто в самых трезвых бытописательских текстах XIX столетия упоминаются слезы на глазах прихожан за богослужением, например, во время проповеди, и как трудно нам представить себе это сегодня при самом серьезном настроении прихода, а особенно в применении к тогдашней ситуации, когда, казалось бы, «практикующая» церковная религиозность принадлежала к само собой разумеющейся повседневности. Но даже на фоне всего œuvre Булгакова «Две встречи» выделяются своей экспрессивностью. Максимально экспрессивно только что приведенное описание эмоций первой «встречи».