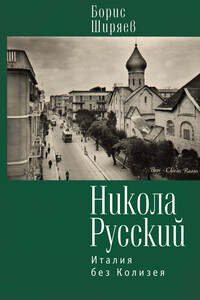

От Баньоли, пригорода Неаполя, до врезавшейся в море острой косы Поццуоли весь берег густо усыпан купальными кабинками. По вечерам, когда спадает жара, вагоны трех ведущих сюда линий метро, трамвая и электрички выбрасывают крикливую толпу веселых купальщиков. Кабина стоит двести лир. Нам, баньольским дипийцам, такой расход не по карману. Да и к чему он, когда можно, выбрав пролет между кабинными поселками, спокойнейшим образом перелезть через ограду набережной, выбрать под нею подходящий плоский камень и, непринужденно расположившись на нем, пользоваться всеми морскими радостями абсолютно бесплатно. Даже интереснее: тут и медузы, тут и крабы, тут и настоящие неаполитанские лаццарони, которым американские туристы деньги платят за позирование перед фотоаппаратами.

А выкупавшись и постояв в позе Пушкина (по Айвазовскому), любуясь голубеющим вдали Капри, можно заглянуть и в прибрежную кафетерию. Поллитра кианти — шестьдесят лир, и сиди с ним весь вечер, слушай море, вопли осликов, песни бродячих певцов — ту Италию, которой ни в Риме, ни во Флоренции, ни в Милане уже не увидишь. Неаполитанский юг любит свое прошлое и не хочет с ним расставаться.

Сегодня воскресенье, и я с трудом нахожу место в набитом купальщиками кафе-поплавке. Купальный костюм имеет здесь все права гражданства; выпить чашечку густого кофе или глоток коньяку, а потом опять в голубую теплынь волны!

Музыкальных гастролеров тоже больше, чем в будни, и их репертуар разнообразнее. Сейчас вихрастый парень с гармонией, отдав должное традиции тягучей, как сироп «Санта Лючиа», заплатил современности навязчивым модным фокстротом, а потом заиграл «Катюшу». Это в порядке вещей: после войны «Катюша» успешно конкуррирует с устаревшей «Лючией», а «Стенька Разин» даже вытесняет «Стелла дель маре».

В вихрах парня что-то не итальянское и как-будто знакомое. Где я их видел? Разве вспомнишь это теперь, разве разыщешь этот кадр в прошедшей перед глазами калейдоскопической киноленте? Но знакомое… знакомое…

Парень закидывает за спину трехрядку и теперь к его правой руке маленькая гармошка, а левой он подносит к губам какой-то похожий на черную раковину снаряд. Гармошка взвивается кверху, стремительно опускается и начинает четко выговаривать:

Как по улице Варваринской

Шел-бежал мужик комаринский…

А раковина подсвистывает ей, как Соловей-разбойник:

Эх, боярыня ты Марковна,

У тебя ли шуба бархатна…

Бронзовый юноша-купальщик в трусах пытается вложиться в залихватский ритм фокстротной закачкой, но это не выходит и он начинает выколачивать чечетку босыми пятками. Мои соседи подстукивают пивными кружками. Песня русской беспредельной равнины яркою, пестрою лентою вьется над голубым волнистым заливом.

Парень обрывает лихой подсвист и гордо произносит:

— Jo sono homo rueso! Я — русский человек!

Затерявшийся в калейдоскопе кадр выныривает из пестрого месива памяти и становится перед моими глазами.

— Алеша, — кричу я, — Алеша Пшик! Русский человек!

Декоративная часть вынырнувшего кадра очень далека от окружающей нас обстановки.

… Набитый беженцами товарный вагон. Посредине его — горящая печка; вокруг нее плотное, сбитое в войлок кольцо людского месива, а над ним, стоя на куче мешков, вот этот самый Алеша играет на этой самой гармошке ту же самую залихватскую песенку и покрикивает:

— Веселей! Жизни давай! Мы — русские люди!..

Алеша Фролов мой земляк по Ставрополю. У его тещи там домик на Подгорной улице. Но знали и звали там Алешу не Фроловым, а Пшиком. Таков был псевдоним его, эстрадного музыкального иллюзиониста, игравшего на гармониях, метлах, бутылках «рыковской», сиренах авто и каких-то совсем непонятных инструментах.

Вдруг разом происходят три события: вагон сотрясается на стрелке, дверь открывается сама собой, песня обрывается и Алеша орет со своей эстрады:

— Стой! Бабку потеряли!

Дальше крики, свистки, гудки, остановка маневрировавшего поезда и бабка, Алешина теща, сидящая на снегу и ругательски ругающая ни в чем неповиннога Алешу.

— Чорт лупоглазый! Нашел время песни играть!

— Я — русский человек, мамаша, и без песни жить не могу…

— Чуть до смерти не убилась через твои, идола, песни… Чего суешься? И сама в вагон влезу!

Приехав в Киев, мы с Алешей потеряли друг друга, чтобы встретиться снова здесь, на берегу Неаполитанского залива. В причудливом узоре сплетаются в наши дни пути русских людей.

— Какой чорт занес вас сюда, Алеша? — трясу я его за плечо. — Садитесь, пейте и рассказывайте, почему вы здесь?

— Я здесь потому, что я русский человек, — веско и убежденно отвечает Алеша.

Но такое логическое построение мне непонятно, и я требую разъяснений.

— Очень просто, — отвечает Алеша, в Киеве, на беженском пункте регистрируюсь, пишу фамилию сценическую, конечно, известную… Майор читает и что-то по-немецки начинает лопотать. Я же, как вам известно, кроме «гут» — ни гу-гут… Однако, вижу, что дело на мое колесо поворачивается: скажет майор «Пшик», тыкнет меня пальцем в живот и улыбается. Я планирую: наверное, он меня по сцене знает, и ему в ответ: «гут». Он мне тоже: «гут»? И я ему: «гут». Дал мне бумагу какую-то подписать, талоны в столовку на всю семью, а ефрейтор в комнату отвел. Очень хорошая комната, и дрова… Недели не прошло — приходит вахтмейстер с переводчиком. «Собирайся, — говорит, — в Германию со всем семейством.» «На какого она мне чорта, Германия, — отвечаю, — я — человек русский!» «Нет. Ты — немец, фольксдейч, по собственному твоему заявлению…» Бабка разом запсиховала: «Вот, — кричит, — до чего нас твоя музыка довела! На немцев повернули и в Германию гонят, а у меня, слава Богу, дом еще неотнятый на три комнаты и сарай…»