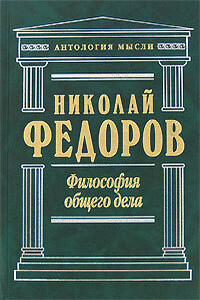

«…Необыкновенный, кажется, за всю историю христианской мысли невиданный человек» – так писал философ и богослов Владимир Ильин о Николае Федоровиче Федорове (1829–1903), русском мыслителе, педагоге-новаторе, знаменитом библиотекаре Румянцевского музея. «На пиру русской философии» он отводил философу общего дела «красный угол, если не право председателя». А еще раньше Сергей Булгаков, один из ключевых деятелей русского религиозно-философского возрождения начала XX века, назвал Федорова «Московским Сократом», разумея колоссальный мировоззренческий сдвиг, который совершен им в истории человеческой мысли. Масштабы этого сдвига мы начинаем понимать только сейчас: «Пророку, – подчеркивал С. Н. Булгаков, – дано упреждать свое время».

Федоров не раз повторял: «Всякая философия несостоятельна, если она – мысль без дела»[1], выражая тем самым глубинную этическую и практическую устремленность русской философии, которая меньше всего хочет быть только теорией, только рассуждением, пусть самым изысканным и виртуозным. Отечественные мыслители – от Чаадаева и Хомякова до Федорова и Соловьева, Булгакова и Бердяева, Флоренского и Муравьева – не рядятся в тогу академизма и пресловутой «научности». Они обращают к своим современникам живое слово об идеале, который, с их точки зрения, отнюдь не может оставаться лишь грезой, пусть и возвышенной, но никакого отношения к реальности не имеющей, но должен быть маяком, определяющим движение жизни, магнитом, создающим «высокое притяжение» для мира и человека.

Что же это за дело, к которому, по Федорову, должна призвать философия, не удовлетворяющаяся отвлеченным или, как он выражался, – «кабинетным» познанием? Ответ дерзновенен: преодоление смерти, «всеобщее воскрешение», творческое управление миром.

Ни у одного мыслителя прошлого и настоящего, ни в одном мировом философском течении не было дано столь последовательной, однозначной и непримиримой оценки смерти. Для Федорова смерть – это предельное зло, главная мета несовершенства человека и мира, прямая или опосредованная причина всех страданий и бед как отдельной личности, так и человечества в целом, которое, при всей своей внешней многочисленности и коллективной мощи, состоит из смертных индивидов, короткодыханных, конечных и мучающихся этой конечностью. Философ не согласен с той точкой зрения, что смерть есть необходимая составляющая жизни. «Родовое» бессмертие, где сохранность человеческого рода оплачена ценой жизни каждого конкретного индивида, не удовлетворяет его. Равным образом не удовлетворяет мыслителя и «культурное» бессмертие, шанс на которое есть лишь у избранных и которое по определению суррогатно, если не является ступенькой к действительному восстановлению жизни. И вопрос о добре и зле, один из центральных в нравственной философии, он формулирует так: «Богатство ли добро, а бедность – зло, или жизнь, т. е. жизнь бессмертная есть истинное добро, а смерть – истинное зло?»; «Добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь».

Сознание смертности, отличающее человека от всех прочих природных существ, многолико и многообразно проявлялось в культуре, создавало философские системы, рождало религии, дающие обетование вечной жизни и воскресения. У Федорова оно вылилось в воскресительный проект, обнимающий все сферы дела, творчества и науки, обращенный к совести и нравственному чувству человека как существа помнящего и любящего, ко всем людям земли как рожденным, принявшим жизнь от своих отцов и матерей.

Федорова называли «философом-праведником», подчеркивая, что, подобно Григорию Сковороде, это мыслитель «с “житием”, а не с биографией». Он являл собой тип подвижника в миру: спал на голом сундуке без подушки, питался хлебом и чаем, был свободен от тщеславия и гордыни, от малейших пристрастий к «вещам», повторяя: «Не гордись, тряпка, завтра будешь ветошкой». На протяжении многих лет он раздавал свое жалование нуждающимся и шел навстречу всем, кому была нужна помощь. Но главное – его жизнь была естественным продолжением его мысли, и недаром один из его учеников Ю. П. Бартенев, сын знаменитого историка, издателя журнала «Русский архив» П. И. Бартенева, так определил смысл федоровской аскезы: «Мать, у которой опасно болен ребенок, забывает о еде, о всем, что не касается любимого существа, и проявляет непостижимую силу: в таком состоянии прожил и Н<иколай> Ф<едорович> всю свою жизнь. Для своего дела он забывал все, что привлекает нас».

После смерти Федорова его друзья и ученики В. А. Кожевников и Н. П. Петерсон нашли в его бумагах перечеркнутый листок. Философ записал на нем три впечатления раннего детства, которые глубоко впечатались в его память и сердце, определив не просто склад личности, но и склад его мысли:

«От детских лет сохранились у меня три воспоминания. Видел я черный, пречерный хлеб, которым, говорили при мне, питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал же я в детстве войны объяснение на мой вопрос об ней, который меня привел в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга… Наконец, узнал я не о том, что есть и неродные, и чужие, а что сами родные – не родные, а чужие».