В июле 1811 года капитан российского флота Василий Головнин (1776–1831) был захвачен в плен японцами на острове Кунашир (Курильская гряда), перевезен на Хоккайдо, где в местной тюрьме и провел последующие два года вместе с шестью членами своей команды. Довольно быстро японские власти поняли, что, хотя формальные основания для пленения иностранцев у них имелись (страна была практически закрыта от внешнего мира), делать этого им все же не стоило. Встал болезненный для самурайской гордости вопрос: как отпустить узников, не теряя лица. В итоге, пока шли долгие и непростые переговоры (например, в последний перед освобождением момент чуть все не сорвалось, ибо японцы требовали, чтобы российская делегация, прибывшая за пленными, разулась при входе в парадную залу, а русские офицеры отказались быть в парадных мундирах со шпагами и в портянках – это в итоге удалось уладить благодаря изобретательности капитана Рикорда[1]), – так вот, пока переговоры неспешно тянулись, японские тюремщики пытались сгладить невольным арестантам тяготы пребывания в узилище всякими мелкими послаблениями. Вот как об этом писал в своих воспоминаниях сам Головнин:

В числе снисхождений, которые японцы старались нам оказать, не должно умолчать об одном довольно смешном случае, которому, однако же, настоящей причины мы не могли узнать. Над столом нашим имел надзор один чиновник, старик лет в шестьдесят. Он с нами обходился весьма ласково и часто утешал нас уверениями, что мы непременно будем возвращены в свое отечество. Однажды принес он нам троим три картинки, изображающие японских женщин в богатом одеянии; мы думали, что он нам принес их только на показ, и для того, посмотрев, хотели ему возвратить; но он предложил, чтобы мы оставили у себя; а когда мы отказывались, то он настоятельно просил нас взять их. “Зачем нам?” – спросили мы. “Вы можете иногда от скуки поглядывать на них”, – отвечал он. “В таком ли мы теперь состоянии, – сказали мы, – чтобы нам смотреть на таких красоток?” А оне в самом деле были так мерзко нарисованы, что не могли произвести никаких чувств, кроме смеха и отвращения, по крайней мере в европейцах[2].

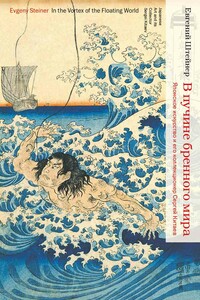

Для чего добросердечный японский тюремщик предлагал заключенным эти картинки, я расскажу позже, а сейчас замечу, что “мерзко нарисованные красотки” были, скорее всего, портретами красавиц работы Утамаро, или Киёнаги, или Эйдзана с Эйсэном, или хотя бы их ближайших последователей. Но оставим покамест в стороне смех и отвращение русского европейца[3]. В конце XIX века, три поколения спустя, о своем отношении к японскому искусству, в частности к тем же самым “картинкам бренного мира” (так переводится укиё-э), много писал другой российский моряк, герой этой книги, Сергей Китаев. В своих письмах о японском искусстве он часто использовал слово “влюблен”. Так он писал о Хокусае: “Я был влюблен в него… так, что совершил паломничество на его могилу”[4]. В другом месте он расширяет список: “Мы были влюблены и в Хоксая и в Окио и в Тани Бунчо и др.”[5] Об эстетике японского искусства в его письмах рассыпано немало тонких эмоциональных замечаний.

Возникает вопрос: почему два российских морских офицера, люди приблизительно одного происхождения и социального круга, были столь несогласны в своем восприятии и оценках японского искусства? Ответ достаточно прост и очевиден: оба они были людьми своего времени – высокого классицизма в случае Головнина и модерна, ключевой составляющей которого был японизм, в случае Китаева. Три поколения между ними вобрали в себя смену мировоззренческой и эстетической парадигм в европейской культуре – и эта смена во многом была вызвана вхождением японских художественных форм в европейскую визуальную среду в качестве модели нового видения. Что было заключено в “картинках бренного мира”, что в них видели и чего не знали европейские любители японизма от Франции до России, предварит наш рассказ о коллекции Китаева.

Эта книга состоит из четырех частей. Сначала дается историко-культурный контекст гравюры укиё-э с акцентом на тех жанрах, которые лучше представлены в коллекции: бидзинга (изображение красавиц) и суримоно (поздравительные гравюры с поэтическими текстами). Потом идет рассказ о коллекционере, С.Н. Китаеве, и детальное описание истории коллекции, ее формирования и судьбы. Третья часть носит иллюстративный характер – это развернутые каталожные статьи об избранных гравюрах. Некоторые из листов довольно известны, другие неизвестны вовсе, но для каждой гравюры было проведено новое детальное исследование, сделаны переводы и описаны новые факты. С одной стороны, жанровая выборка этих примеров соответствует сильным сторонам собрания (например, суримоно), а с другой – я постарался показать практически неизвестные и не описанные (по крайней мере, на западных языках) жанры, как, например, политические карикатуры времен падения военного режима сёгуната и реставрации императорской власти (1867–1868) или сэндзяфуда 千社札 (паломнические наклейки, связанные с важным сегментом религиозной культуры первой половины XIX века). Четвертая часть – изложение (не перевод) по-английски второй части с дополнительным объяснением для не читающих по-русски, о чем эта книга.