Надо рассказывать потихоньку. Спокойно, не торопясь. Надо подождать, пока слова где-то там, внутри, отделятся, побродят немного, достигнут горла и выйдут наружу — как дыхание, как обычный выдох, как все, что делается тысячи раз в день, как нечто бесспорное. На этот раз надо рассказывать, не поддаваясь спешке, не уступая быту, сопротивляясь первому нашему утреннему побуждению: скорее, скорее, скорее заполнить чем-то жизнь, наиграться в богов, наделать глупостей.

Надо рассказать, как мы годами ждем, пока что-нибудь произойдет, пока колесо фортуны наконец повернется, пока стряхнем наконец с себя привычное оцепенение и вдруг, оглядевшись, увидим в рутине дня, похожего на все другие, то, что уже и не чаяли увидеть: вот она, здесь и сейчас, вот она, вот — другая жизнь. Только руку протяни. Но как часто, стараясь хоть чем-то заполнить жизнь, играя в богов и делая глупости, как часто мы упускаем эту минуту, даже не догадываясь, что упустили ее, даже не догадываясь, что здесь и сейчас, всего мгновение назад мимо нас промелькнула удача нашей жизни, мужчина нашей жизни, женщина нашей жизни.

Сегодня 21 апреля. Я просыпаюсь. Свет просачивается сквозь щелку между деревянными ставнями, гуляет вдоль постели. Он слева, с моей стороны. Похоже, я всегда выбираю ту сторону постели, куда солнце пробирается с самого рассвета. В любой комнате, у друзей или в отеле, везде и всегда я оказываюсь именно с той стороны кровати, где утром меня найдет солнце. А может быть, мне это просто кажется, может быть, это просто одна из множества мыслей, которые толкутся у меня в голове и в которые я верю только потому, что они тут, они есть, они всегда есть и всегда тут. Во рту помойка — наверное, потому, что снова стала курить, уже несколько месяцев.

Не знаю, что на меня нашло, но, когда все нормальные люди, приняв разумное решение, перестают дымить, я даю задний ход. И хватаюсь за пачку этих тонких длинных легких сигарет, с которыми так смешно выгляжу, говорит Анна, моя дочка, моя умная, серьезная дочь. Она смотрит на меня строго, и мне, ее матери, приходится опускать глаза, и я со стыдом запихиваю сигареты обратно в сумку. Каждая пачка оповещает всех вокруг, что я хочу умереть, что я отравляю окружающую среду, что смерть моя будет медленной и мучительной. Каждая пачка предупреждает меня о тысячах ужасных опасностей (рак, немощь, импотенция, уродство…), все это должно было бы удержать меня от курения, не пустить в мои легкие 0,70 мг никотина, 8 мг смолы и 8 мг моноксида углерода, но нет, не удерживает: моя отвага и мое сумасбродство беспредельны, я курю.

А вот моя дочь Анна — она не курит. Я очень этому рада, я могу только поздравить ее с тем, что она такая волевая, такая разумная, такая последовательная во всем, что делает, она всегда умела быть такой, но иногда я все отдала бы за то, чтобы выкурить с ней по сигаретке, молча, в тишине, когда никого вокруг, когда нас только двое и мы вдвоем тонем в голубом дыму. Мы разделили бы с ней что-то запретное, и это запретное могло бы нас сблизить, вот только о таких вещах и думать нечего. Матери так не делают. Мать — это святая, кому ж неизвестно. Мать дает мудрые советы, мать вовремя говорит то, что нужно, мать полна любви и нежности, мать умеет готовить замечательные блюда, рецепты которых оставит после себя в пожелтевшей от времени тетрадке на спирали, и рецепты будут написаны ее красивым почерком (само собой разумеется, у матери очень красивый почерк: все тут на месте, и нажимы, и волоски, буковки круглые, строчки ровные, сплошная гармония, что ни слово, прямо-таки бесконечная нежность черным по белому…), и для каждого рецепта она найдет свое название, и укажет точные соотношения продуктов, и поделится маленькими хитростями, например, как сделать, чтобы соус не слишком загустел или не остался слишком жидким, — словом, всякие мелочи, которые и делают блюдо супом или жарким «по маминому рецепту»…

Анна зовет меня «мама». Мне бы хотелось не так, мне бы хотелось, чтобы она придумала для меня прозвище, этакое специальное имечко, только мое и ничье больше, и, если бы когда-нибудь, увидев меня со спины в толпе, она вдруг позвала меня, назвала меня так, прокричала бы это имечко, самою ею для меня придуманное, я бы сразу поняла, я бы обернулась, я бы знала… Ведь в толпе, если кто-то кричит «мама!», сразу оборачиваются сотни женщин… Но Анна говорит мне «мама» — серьезно, важно, официально. Она вкладывает в это слово силу, оно состоит у нее из прямых углов, и за ним вырастают крутые утесы, а под обрывом — острые камни; она артикулирует в нем каждый звук, иногда она просто держит им на расстоянии, но чаще осуждает, упрекает. И еще, кажется мне иногда, она им требует, и в таких случаях я сразу напрягаюсь. Один или два раза вместо «мама» мне послышалось «мадам» и от этого хотелось плакать.

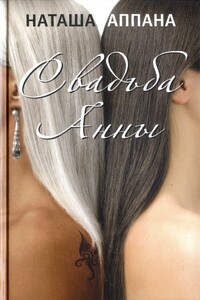

Анна. Моя взрослая дочь, мой единственный ребенок. Неумело, до чего же неумело я ее воспитывала, но ведь о том, как воспитывать, не сказано ни в тех книжках, которые я читаю, ни в тех, которые пишу. Анна, моя дочь… Моя дочь, мне кажется, немножко на меня похожа: у нее мои черные густые волосы, и, когда она их распускает, они доходят до лопаток, а если она вечером задумчиво накручивает прядь на карандаш, я знаю, что и этот жест наш общий. Когда Анна была маленькая, я часами смотрела на нее, изучала, исследовала, а потом удивлялась тому, что она вышла из меня. Ее руки; ее ногти такие же крепкие, как мои, никогда не ломаются; ее четко очерченные пальцы на ногах и этот едва видный ноготок на мизинчике, можно подумать, просто чуть более твердый кусочек кожи — и все; линии ее руки, которые я, нахмурясь, старалась прочесть, старалась разгадать ее будущее, радуясь, что линии такие отчетливые, — я читала, что это знак долгой и счастливой жизни, долгой, счастливой, спокойной, как река на равнине. Родинка посреди спины — темная, похожая очертаниями на крохотную грушу. Маленькие волосики, много-много маленьких волосиков там, где начинается коса, тонкие плечи, колени — красиво вылепленные, гладкие. Она, моя Анна, никогда особо не шалила, вот, скажем, она никогда не разбивала коленок, а со мной — ребенком и подростком — это случалось десятки раз.