Гуманизм — хорошее слово. Оно и звучит как-то приятно, и содержит в себе много такого, от чего наш брат, заключенный, трепещет словно лист на ветру.

В нашей тюрьме, рассчитанной на три тысячи человек, сидят восемь тысяч заключенных. Добрая половина среди них — так называемые малолетние преступники. Каждый божий день за решетку, с левой или правой корпусной стены, со стороны камеры, тоненькими хилыми руками цепляется заключенный и кричит: «ПАЦАНЫ!.. ГУМАНКА ВЫШЛА!.. ГУМАНКА!.. УРА!»

Через пять минут тюрьма дрожит от надрывных детских голосов, ликующих по поводу прибытия в тюрьму «Летучего голландца». «Летучий голландец» грезится сломленным морально и физически детям в образе гуманного акта, якобы возвестившего заключенным свободу.

Тюремные надзиратели всячески поддерживают эту версию.

Они хорошо знают: вера — это порядок, а порядок всегда нелишний в таком заведении, как тюрьма.

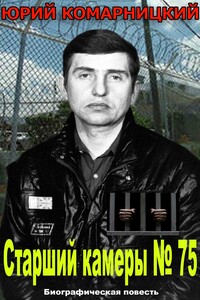

Массивная черная дверь открылась, и надзиратель втолкнул меня в камеру № 75.

В тусклом электрическом освещении увидел я бледно-землистые лица. Их было много. Они смотрели на меня сверху с нар, со среднего яруса, с пола и даже из-под нар.

В углу, возле параши, лежали несколько детских тел в изорванной одежде. Ткань матрасов тускло лоснилась от вековой грязи.

Почему меня бросили к несовершеннолетним? Опять медвежью услугу оказали биографические данные — упоминание об учебе в университете.

Как я уже написал, детей было много. В камере, рассчитанной на десять человек, нас было тридцать три.

Наверное, такую же картину можно было наблюдать в средневековье в трюмах испанских каравелл, перевозящих рабов на новое место жительства. Я стоял со своим матрасом, не зная, в какую сторону ступить ногой, чтоб не наступить на чью-то голову.

— Мужик, ты чё, старшаком к нам поставлен? — спросил меня оголенный до половины подросток. Видимо, он был на положении камерного короля, смотрел нагло и вызывающе.

— Каким старшаком? — спросил я, в то время еще толком не зная о своей миссии в камере № 75.

— Не гони[1], мужик, — тонкие губы передернула злая улыбка, — захотел масло хватать, так и скажи. Был тут до тебя один старшак, вчера ломанулся[2] из камеры. Если бы не ломанулся, посадили бы на четыре кости и «манечка»[3]…

Блатной жаргон был мне известен. В КПЗ я видел несколько человек из касты отверженных. Они, как и здесь, в камере, там ютились на рваных фуфайках. К ним не подходили, с ними почти не разговаривали. Даже пнуть ногой педераста не разрешал «кодекс» заключенных. Впрочем, как я увидел потом, время от времени их зверски избивали. Просто так, от камерной злобной тоски.

— Ну и чего он ломанулся? Вы хоть узнали? — спросил я.

— Цинканули[4] с другой хаты[5], что был стукачом[6], пацанов вкладывал[7]. Базар[8] такой, — продолжал мой собеседник, — если чё узнаем — сам знаешь, и многозначительно на меня посмотрел.

Мне ужасно хотелось спать. После перехода из КПЗ в тюрьму нас подвергали множеству процедур. Где-то в нижних подвалах, уже не помню, в который раз, снимали отпечатки пальцев. Тюремный фотограф запечатлевал наши физиономии. Верзилы — надзиратели из вольнонаемных ощупывали нашу обувь в поисках супинаторов.

Расспросы и угрозы мне начали надоедать.

— Я пришел с воли, в других хатах не сидел.

— С воли тоже приходят менты[9], — вставил маленький заключенный лет 12–13 на вид.

— Давайте, пацаны, добазаримся, — я перешел на блатной жаргон. — Дайте мне любую нару, завтра на решетке все про меня узнаете. Матрос, так звали камерного заправилу, подошел к одной из нар. В камере воцарилась тишина. Распределение места является одним из наиболее торжественных камерных ритуалов. Наверху сваренной двухъярусной нары, под тряпьем, сжался живой комочек.

Матрос безжалостно сорвал с подростка рваную фуфайку и со всего размаху ударил кулаком по спине.

— Ну, Мороз, сваливай[10] под нару. Ты миф, а мифу нара не положена.

В камере раздался смех. Смеялись в основном те, у кого были свои спальные места.

Среди камерной элиты встречались настоящие верзилы, с крепкими бицепсами, высокие и стройные. Но были здесь и подростки, похожие на карликов, с вялыми злобными лицами, у этих физическая сила в удерживании авторитета роли не играла. Они хорошо уяснили, что жестокость и злоба — здесь лучшее оружие. Их рассуждения в камерных спорах сводились только к одному: отнять личные вещи, принудить к мужеложству, стравить в драке.

Малыш, которого сгоняли с обжитого места, жалобно захныкал:

— Матро-о-ос, я больше не буду мифовать.

Это занятие оказалось бесполезным. Малейшее проявление слабости усугубляло положение вещей.

— Я тебе чё сказал, ишак?! — Матрос ударил его кулаком по голове, затем несколько раз по спине. Удары были тяжелыми, отзывались неприятным звуком: дух! дух! дух! — Сваливай под нару.

Малыша, которого сгоняли с нары, звали Саша, фамилия Морозов. Круглая стриженая голова, пергаментной белизны кожа, круглые голубые глаза, тоненькие ручки и ножки. Суд вынес ему десять лет колонии усиленного режима. Позже я писал ему кассационные жалобы, соответственно был ознакомлен с его преступлением.