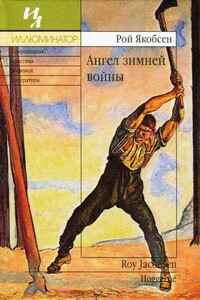

Будто ливнем красным брызнуло - струйчатые языки пламени рванули из самолета, косыми молниями воткнулись в хмурое небо. Курносый «И-16» потерял управление, кувыркаясь, жарким березовым листом устремился к заснеженной земле. Огненные прутья жадно оплели фюзеляж, кабину, крылья.

С бычьим ревом просквозив над промерзшим лесом, оставляя за собой угарную дорожку дыма, истребитель ударился о поле. «Фонарь», сорванный с кабины пилота, покружил в воздухе и упал шагах в тридцати от самолета.

Качнулись, с дремотой прощаясь, деревья в близком лесу, сыпанули с корявых ветвей морозный иней.

Ветер из глубины леса пришел, поднял снег.

…Через полчаса или малость позже, с усталым пыхтением одолевая непогодь, подполз к догорающему истребителю бронированный вездеход. Машина, не доезжая до самолета каких-нибудь двадцать метров, остановилась, тупо нацелила в чадный костер дуло тяжелого пулемета.

Толстый, мешковатый офицер с изрытым оспинами лицом и два рослых солдата выбрались из броневика. Один из солдат, туго натягивая поводок, с трудом удерживал беспокойную овчарку. Второй прижимал к животу рукоять черного «шмайсера». Офицер опередил солдат шага на два, на три, шел уверенно и быстро, не вынимая рук из карманов теплой шинели. Крупная голова его на сильной короткой шее клонилась навстречу хлещущей в глаза метели, упрямо рассекала ее.

Самолет догорал. Под его обломками снег плавился, обнажилась выголь земли. В стороне на снегу отчетливо лежал копотный, глубоко вдавленный след - будто проволокли тяжелое, обгорелое бревно.

Офицер присмотрелся к следу, сокрушенно развел руками, обернулся к солдатам:

- Ушел…

Солдат подтолкнул овчарку к копотной колее, освободил от поводка:

- След!..

Овчарка, радостно взвизгнув, побежала по колее, беспрестанно и усердно обнюхивая ее. Однако ушла недалеко. Метель колюче ударила ее в морду, в лощине колея исчезла под снегом, и собака, устыдясь своего бессилия, сознавая, что и острый нюх, и отточенное зрение не сослужат ей ныне доброй службы, жалобно заскулила, виновато помахивая хвостом.

Подбежал, наклонился над ней солдат, понукая, коснулся пальцами в перчатках ее загривка, прикрикнул недовольно.

- Оставь, Отто, ни к чему,- одернул его мешковатый офицер, вынимая из кармана тонкую пластинку шоколада и сдирая с нее пеструю облатку.- Бедный пес не виноват, эта метель нас всех одурачила. Но и он далеко не уйдет. Метель уляжется - отыщем.

Офицер положил в рот шоколадку, сладко прижмурился, скомандовал бодро:

- В машину!

Незряче тыкаясь в навалы снега, вездеход уполз в ту сторону, откуда незадолго перед тем появился.

…И другие люди побывали у самолета в этот день. Они, приминая снег, подошли на лыжах со стороны леса, едва в метельном вихре смолк мотор вездехода.

Истребитель уже догорел, оплавился, осел на земле бесформенной грудой металла - ничто не напоминало грозную боевую машину.

Низкорослый, кривой на один глаз мужичонка в стеганой ватной куртке обежал вокруг того, что недавно было самолетом, задержался у сплющенной кабины, привстал на цыпочки, заглядывая за срез борта.

- Летчика-то, стал быть, увезли, не сгорел, стал быть,- сказал он.- Увезли, проклятые!

К нему подошел другой лыжник - долговязый, сутулый.

- Увезли, стал быть, летуна-то. Слышь, Демид. Проканителились мы, припозднились… По следу видать - хотел уползти…

Покачиваясь на ветру, долговязый пробасил:

- Говорил вам, раззявам: давай пужанем машину. Пужанули б - смотришь, отбили б парня. Все ты, Митек…

- Как же, пужани, когда они за броней и с пулеметом… А что до летчика, так лучше б, стал быть, сгорел, чем так вышло. Истязать они его будут и все одно убьют,- со злостью отозвался одноглазый Митек.

Пятеро, сойдясь в кружок, посокрушались относительно того, что вместе с истребителем сгорел, в полную негодность пришел и пулемет, что нет уже возможности снять его и взять на вооружение.

И снова ушли в лес.

Мела, завевала за ними узко простроченный шов лыжни подгулявшая метель. Белую крупку вытряхивала на быстро стынущую груду металла, бывшего еще сегодня краснозвездным истребителем.

Панька лег на скамью, шубенкой старенькой укрылся. Овчина кислой шерстью попахивала и сладким дымком: отец в шубенке этой на рыбалку прежде хаживал, костры на льду разводил,- оттого и дымком посейчас веет.

Над Панькиной головой, в образах, лампадка неярко горела: в волость с утра уехал отец, надеялся засветло обернуться, но уже и сумерки наползают, густея, а все нет его. Анисья, Панькина мать, и велела лампадку засветить перед спасителем: дороги ныне отчаянные, во множестве по ним всякий разбойный люд снует, так что - оборони, господи, от напастей.

Сама Анисья на печи лежала - невозможно ей оттуда спуститься, невмоготу на ноги стать. Неделя тому прошла - полоскала белье на речке да и оскользнулась с мостков, и ухнула в прорубь. Вода - льда холодней, и ветер с наволоком - лютый, северный. Ей бы в избу что мочи бежать, а она бельишко собирать начала… Заложило у Анисьи грудь - так и лежит с тех пор на печи, сама себе в тягость, и кашель сердитый бьет ее беспрерывно.

«Мчалась бы домой-то сразу да на печь, на горячую - оно бы и ничего вышло, дрожь-то унялась бы,- думает Панька, слыша беспокойное, хриплое дыхание матери.- Разве бы я не сходил за портками да рубахами?»