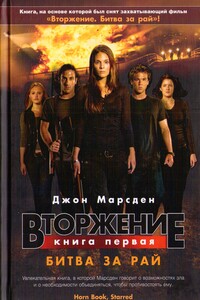

Пропади они пропадом, эти записи! Я бы предпочла поспать. Боже, как бы мне хотелось поспать! Но не могу. Прошло много времени с тех пор, как я мирно спала ночью. И ни разу это не получалось с тех пор, как я забралась сюда и очутилась в этом непонятном месте под названием Ад.

Когда удаётся прилечь, чего уж я только не пробую! Считаю разных овец: бордер-лейстеров, мериносов, корридейлов, южных саффолкских…[1] Думаю о родителях. Думаю о Ли. О Корри, Кевине и обо всех моих друзьях. Иногда я крепко зажмуриваюсь и приказываю себе спать, а когда это не помогает, то приказываю бодрствовать. Реверсивная психология.

Я много читаю, пока есть дневной свет или когда мне кажется, что на это стоит потратить какую-то часть батареек. Но вскоре глаза мои устают, веки тяжелеют, я выключаю фонарик и откладываю книгу. И это маленькое движение внезапно возвращает меня к действительности. Будто я иду по длинному коридору, а как только добираюсь до вожделенной двери, она резко захлопывается у меня перед носом.

Поэтому я снова начинаю писать. Это помогает убить время. Нет, буду честной: в этом есть нечто большее. Я выплёскиваю на бумагу то, чем полны моя голова и сердце. Это не значит, что там ничего не остаётся. Оно там навсегда. Но когда я записываю, то внутри у меня как будто появляется больше свободного пространства для других вещей. Заснуть всё равно не удаётся, но это лучше, чем лежать в палатке и ждать погружения в сон.

Сначала всем очень хотелось, чтобы я принялась за записи, ведь они должны были стать нашей летописью, нашей историей. Всех так взволновала эта мысль! А теперь едва ли кого-то интересует, пишу я или нет. Отчасти потому, что друзьям не понравились кое-какие из моих последних записей. Я объяснила, что намерена быть честной, и все сказали – отлично, но, когда прочитали текст, он не доставил им удовольствия. В особенности Крису.

Сегодня вечером очень темно. Осень крадётся сквозь буш[2], роняя то тут, то там листья, раскрашивая ежевику, остужая ветер. Холодно, и очень трудно одновременно писать и сохранять тепло. Я скрючилась в спальном мешке, как какой-нибудь горбун, и пытаюсь справиться с фонариком, бумагой и моей ручкой, не слишком высовываясь при этом на холодный ночной воздух.

«Моя ручка».

Как забавно: я написала это неосознанно. Просто «фонарик», просто «бумага», но – «моя ручка». Наверное, это отражает, что означают для меня записи. Моя ручка – это некое связующее звено между моим сердцем и бумагой. Пожалуй, самая важная вещь из тех, что у меня есть.

И всё равно в последний раз я делала записи сто лет назад, после той ночи, когда Кевин уехал от нас в тёмном «мерседесе», увозя раненую Корри, лежавшую без сознания на заднем сиденье. Помню, я думала, что, если бы мне предложили загадать одно-единственное желание, оно было бы таким: пусть они доберутся до госпиталя и с ними там хорошо обойдутся. А уж если бы мне пообещали выполнить два желания, то я хотела бы, чтобы с моими родителями тоже всё было в порядке, пусть даже они заперты в павильоне для скота на территории ярмарки. А напоследок, третьим пунктом, я бы пожелала, чтобы всем в мире жилось хорошо, и мне в том числе.

Очень многое случилось с тех пор, как уехали Кевин и Корри. Пару недель спустя Гомер собрал нас всех. Нами всё ещё владели тревога и страх, и, возможно, это был не лучший момент для собрания, но мы уже достаточно долго мучились каждый сам по себе. Мне казалось, что всё ещё слишком подавлены и не в силах много разговаривать или строить планы, но я в очередной раз недооценила Гомера. Он всё обмозговал. Нет, он так не говорил, но это стало очевидно из его речи на собрании. Было время, когда размышляющий Гомер показался бы мне чем-то вроде летающего утконоса, и я, похоже, всё ещё не привыкла к подобной перемене. Но когда он собрал нас у ручья, выяснилось, что он вовсе не погрузился в глубокое уныние, как некоторые из нас.

Гомер встал перед нами, прислонившись к большому камню и засунув руки в карманы джинсов. Его смуглое лицо было серьёзно, карие глаза всматривались в каждого мгновение-другое, словно оценивая то, что видели. Сначала он взглянул на Ли, сидевшего в стороне у ручья и смотревшего на воду. Ли держал в руках прут и медленно ломал его на мелкие кусочки, бросая их в ручей один за другим. Когда в бурлящей между камнями воде исчезал очередной обломок, он отделял новый. Ли не поднимал головы, да если бы и поднял, я знала, что в его глазах – только печаль, которая казалась невыносимой. Мне хотелось разогнать её, но я понятия не имела, как это сделать.

Напротив Ли устроился Крис. Он держал на коленях блокнот, куда постоянно что-то записывал. Он словно жил в своём блокноте, а не рядом с нами. Крис не разговаривал с блокнотом – ну, по крайней мере, вслух, – но он спал с ним, держал при себе, когда ел, и ревниво оберегал от всяких любопытных вроде меня. Думаю, Крис продолжал сочинять стихи. Когда-то он постоянно показывал мне свои вирши, но очень серьёзно обиделся на мои записи о нём и с тех пор почти со мной не разговаривал. Вряд ли я сказала о нём что-то уж слишком плохое, но Крис мог всё воспринять по-своему. Мне ведь нравились его стихи, пусть они и ставили меня в тупик. Просто правилось звучание слов.