Адмирал Ямамото не погиб от атаки «Лайтингов» 339-й эскадрильи, утром 18 апреля 1943 года. Он благополучно закончил войну в чине адмирала и прожил еще долгих двадцать лет в окружении жены и детей, как и полагается патриарху, национальному герою и основателю школы «Божественного кулака». А вот Уинстон Черчилль так и не произнес свою речь в палате парламента и даже не был премьер-министром. Иосиф Сталин после 38-го года вдруг стал невероятно религиозным, ушел в монастырь и даже написал там пару книг.

И это только несколько фактов, отличающих этот мир от моего.

Да, после некоторого времени, потребовавшегося мне, чтобы осознать факт своей смерти и последующего воскрешения — я понял, что этот мир не мой родной. Помимо того факта, что я воскрес в теле худощавого мальчишки шестнадцати лет от роду, немало доставил тот факт, что этот самый мальчишка — японец. Да, более того, живет в Японии и всегда в ней жил. Бонусом я получил память и навыки своего нового тела, да, знаю японский, все эти хираганы и кадзю, знаю, как употреблять суффикс — сан и на какой угол нужно наклониться в присутствии старшего, но не родственника и не начальника по учебе или работе, и прочие полезности, позволяющие не выделяться на общем фоне. Так что вопросов типа «А что это такое случилось с Синдзи-куном, что он даже как палочки в руках держать разучился?» — не было.

И не то, чтобы эти вопросы было кому задавать, все-таки Синдзи-кун, в теле которого я и пребываю в настоящее время — не был никому особо интересен. У него нет отца и, насколько я могу заглянуть в его (этого тела) память — никогда и не было. Есть какие-то родственники со стороны мамы, воспоминания рисуют высокого и худощавого мужчину в возрасте с поджатыми губами. Он смотрит на Синдзи-куна и его маму как Ленин на буржуазию и как солдат на вошь. Не очень благодушно, скажем так. С пренебрежением смотрит. Даже презрительно. Смотрит и ничего не делает.

Мама Синдзи-куна лежит у него в ногах в догэдза — позе глубокого раскаяния, уперевшись лбом в татами, ее черные волосы рассыпались по плечам и полу. Сам Синдзи-кун тоже сидит рядом с мамой в догэдза, но он ребенок и ему становиться скучно, и он на секунду поднимает взгляд, как раз достаточно для того, чтобы поймать это выражение презрения и пренебрежения на лице мужчины. Кто этот мужчина и почему эта сцена выглядит словно клише из дешевых фильмов категории «Б» про якудзу, — я не знаю. В памяти Синдзи-куна тоже ответа нет.

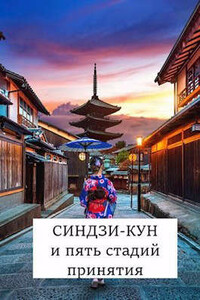

Зато есть память о прибрежном городе, улочках, залитых солнцем, восторге, когда катишься по этим улочкам на старом, с облупившейся синей краской и разбитым катафотом, велосипеде, вкусе мороженного, купленного у толстого продавца возле фиолетовой тележки с надписью «Кока-Кола», есть память о друге детства — рыжем мальчугане с веснушками по всему лицу и подруге — смешливой девчонке с черными косами, о доме, где всегда вкусно пахло хлебом — мама Синдзи-куна выпекала хлеб сама, по какому-то фамильному рецепту и с утра в доме всегда был свежий хлеб, с кусочком которого, намазанного ореховой пастой или медом, Синдзи-кун вприпрыжку бежал в школу.

Школа, часы, которые издавали свой «динь-дон-динь», оповещая что он опаздывает и надо прибавить шаг, одноклассники, которых он помнил и даже испытывал к ним теплые чувства, никто не дразнился, не обижал Синдзи-куна, класс был дружный, а учительницу, Мацуда-сан, пожилую женщину в строгом сером костюме с доброй улыбкой — все уважали и слушались. Хорошее детство, да.

До того момента, пока мама не заболела. Память Синдзи-куна начинала сбоить и рваться на части, словно старая кинопленка в отжившем свое проекторе. И цвет. Все стало черно-белым. Хотя, нет, белого цвета почти не было. Белым был больничный халат. И мамино лицо на подушке. И кончики ногтей самого Синдзи-куна, когда он стискивал кулаки. Все остальное было черным. Или серым. Лица врачей. Костюм, который ему пришлось одеть. Гроб. Церемония погребения. Алтарь, перед которым курились палочки благовоний, а за ними, с черно-белой фотографии улыбалась мама. И маленькая черная ленточка, перечеркивающая угол фотографии.

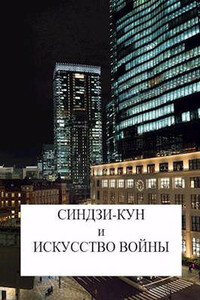

Здесь память Синдзи-куна обрывалась и долгое время ничего не показывала. Словно бы ничего и не было. До того момента, пока в памяти не всплывала Нанасэ-нээсан. Сестренка Нанасэ. Старшая сестренка — тут она была непреклонна. Сестренка Нанасэ не была сестрой Синдзи-куна, не была его тетей или кузиной, насколько Синдзи-кун понимал, они вообще не были родственниками. Тем не менее Нанасэ-нээсан развила бурную деятельность, суть которой ускользала он самого Синдзи-куна, но в результате они переехали в другой город. Покрупнее. Дальше от океана. С самым настоящим метро и небоскребами, с огромными торговыми центрами и миллионами автомобилей на улицах утром и вечером. Днем улицы пустели, но вечером потоки автомобилей, гудки клаксонов и завывающие сирены то ли полиции, то ли «скорой помощи» — были привычной музыкой для ушей.

И вот тут-то и угораздило Синдзи-куна шагнуть на дорогу, не оглядевшись по сторонам. В больнице очнулся уже я, с дикой головной болью и тем, что обычно называют синдромом ложных воспоминаний.