Как соборные определения XVI и XVII вв., так и другие распоряжения властей, касающиеся русского иконописания, раскрывают нам главным образом теневую сторону этого дела: они говорят о недостатках иконописи, о неправдах в иконографии, о сторонних влияниях; отмечают внешние меры к упорядочению этого дела, но цельного представления о предмете не дают. Между тем в этом предмете немало и светлых сторон, и любопытных особенностей в технике производства и в иконописных приемах и пошибах, неточно называемых школами.

Древнерусские иконы, писанные на дереве, дошли до нас в огромном количестве: русские музеи, например Русский музей в Санкт-Петербурге, Церковно-Археологический музей в Киеве, заключают в себе обширные собрания их; немало их и в других столичных и провинциальных музеях, общественных и частных, в каждой старинной церкви встречаются они в иконостасах; нередки и в божницах частных лиц. По одному этому изобилию памятников, а также и по разнообразию иконы представляют обширнейший материал для художественно-археологических исследований. Но разобраться в этой массе, обследовать ее критически нелегко. Уже решение первого основного археологического вопроса о древности той или другой иконы сопряжено со значительными затруднениями. Большая часть древнейших икон подверглась неоднократному исправлению в древнее и новое время, а это ослабляет значение памятника и затрудняет его исследование. Далее, если в произведениях западной живописи определение древности памятника облегчается подписями имен или условных знаков художников, то на иконах, за весьма редкими исключениями, относящимися притом к поздней эпохе – XVI–XVII вв., мы не встречаем этого признака, облегчающего труд исследования. Старинные русские иконописцы не выставляли на иконах ни года написания, ни своих имен: икона – предмет священного поклонения православных христиан, по русским понятиям, не должна была иметь на себе никаких ни живописных, ни письменных добавлений, не имеющих священного или исторического характера. С другой стороны, обозначение имени иконописца на иконе считалось признаком чрезмерного высокомерия, ничем не оправдываемого: когда русский иконописец писал икону, в огромном большинстве случаев он не создавал лично ничего нового; сюжет иконо-графический заимствовал он с готового образца и чаще всего переводил его механически, основные указания относительно стиля и техники даны были также в предании и готовых образцах; никакого творчества и оригинальности в икону он не вносил, не считая это удобным ввиду установившегося воззрения на икону как предмет религиозного почитания, не допускающий произвольного изменения его форм. Икона – дело святое, и выставлять на ней иконописцу свое имя не подобает, – такова логика доброго старого времени.

Ввиду всего этого каждый раз при решении вопроса о древности той или другой иконы приходится пользоваться всеми возможными и разнообразными средствами. Указать общие руководящие приемы, которые бы имели значение в каждом отдельном случае, нельзя. Равным образом при настоящем состоянии наличного знания и опыта не представляется возможным довести решение вопроса о древности иконы, например, до десятилетней точности: обычно археологи определяют лишь столетие, в лучшем случае полстолетия, когда, например, говорят, что такая-то икона написана в конце XVI или в начале XVII в. Обычный ученый аппарат, которым пользуются в этих случаях, обширен, и это весьма важно: отсутствие или неясность признаков древности иконы при рассмотрении ее с одной точки зрения, например со стороны стиля и техники, сменяются иногда ясными признаками древности при рассмотрении той же иконы, например, со стороны иконографической композиции и палеографии надписей. Одна точка зрения проверяет другую. Стиль – один из наиболее верных показателей эпохи, к которой относится икона. Но при настоящем состоянии художественно-археологической критики мы не имеем еще возможности извлечь из него тех точных показаний, какие он может дать. По одним признакам стиля легко определить эпоху, к которой должен быть отнесен памятник, но не всегда легко определить столетие, тем более – полстолетия. Подтверждение тому встречается постоянно в практике археологов. Так, в Русском музее в Санкт-Петербурге находится икона Голубицкой Богоматери, близко подходящая по своим изящным формам и свежести колорита к памятникам второй половины XVII в.; между тем на оборотной стороне ее находится подлинная собственноручная греческая запись архиепископа Арсения Элассонского, из которой видно, что икона эта подарена была архиепископом Арсением на Афон в Хиландарский монастырь в 1592 г.

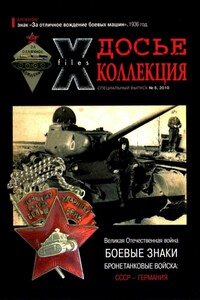

>Иван Максимов. Благовещение. 1670 г.

Важнейшие эпохи в истории русских икон устанавливаются довольно твердо: древнейшая эпоха, которую можно назвать Новгородской, характеризуется строгостью выражения в типах и композициях, некоторой угловатостью форм, простотой замысла и композиций, незначительным числом красок, недостатком переходных тонов и теми техническими признаками, которыми специалисты до последнего времени определяли так называемую новгородскую школу, о чем речь ниже. Эпоха эта продолжается от начала христианства до XV в. Она может быть названа первичной эпохой русской иконописи, сложившейся под воздействием Византии. Следующая эпоха захватывает XVI и XVII вв. и может быть признана эпохой высшего развития русской иконописи на началах самобытных. Она характеризуется свободой изобретения, изяществом форм, склонностью к сложным символическим и историческим композициям, разнообразием светлых колеров и теми техническими признаками, какими обычно определяется школа московская. Третья эпоха, переходная, продолжается с конца XVII до начала XVIII в. Полное ослабление старых иконописных традиций в смысле стиля и иконографии, явное склонение к подражанию западноевропейской живописи в трактовании сюжетов и живописи форм составляют ее главные признаки. Разграничение этих эпох созидается как на исследовании самих икон, по достоверным преданиям и приметам относящихся именно к этим временам, так и на основании сравнения икон со стенописями и миниатюрами, которые имеют большую, чем иконы, а иногда и совершенно точную хронологическую определенность в различных записях и пометах. Рядом с признаками стиля должны стоять признаки иконографических композиций и форм икон, которые нередко дают ясные указания на время написания иконы. Благовещение с книгой – явление сравнительно позднее; как и Рождество Христово с Коленопреклоненной Богоматерью, Распятие с обвислым телом распятого Иисуса Христа; сложная композиция «Хвалите Господа с небес» не ранее XVI в. и т. д. Очевидно, что для успешного пользования этими признаками в вопросах классификации икон по эпохам необходимо вполне основательное и широкое знакомство с историей христианской иконографии, и не только русской, но и византийской, и древнехристианской, и западноевропейской: здесь из множества форм нередко одна какая-нибудь подробность, или отдельная второстепенная фигура, или положение одной из фигур дают руководительную нить к определению эпохи. На помощь здесь приходят также и палеографические признаки в находящихся на иконе надписях. Пусть и палеография дает указания лишь приблизительные, а не совершенно точные, все же она вместе с другими признаками служит одним из средств к определению древности иконы. Наконец, и сама доска, на которой написана икона, дает на этот счет некоторые показания. Степень сохранности дерева почти ничего не доказывает: бывают иконы новые, но доски их обветшалые, встречаются и древние иконы с досками прекрасной сохранности: здесь многое зависит от свойств и качеств дерева и условий, при которых сохранялась икона. Один только признак проходит здесь последовательно: старые иконы писаны на досках более тонких, чем позднейшие.