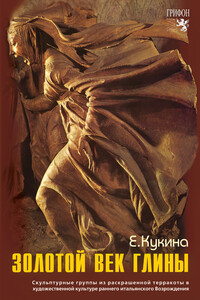

Е. Кукина

Русская живопись начала XX века: создание новых форм

Искусство заключается в том,

чтобы найти необыкновенное в обыкновенном

и обыкновенное в необыкновенном.

Д. Дидро

Поиски русских живописцев в области стиля в начале XX столетия были теснейшим образом связаны с судьбами общеевропейских художественных направлений.

Процесс развития русской живописи в начале XX в. представляет собой пестрый калейдоскоп художественных явлений. Создание новых форм, провозглашенное эстетикой модерна, в изобразительном искусстве шло различными путями.

Импрессионизм возник во французской живописи в 1860-х гг. Название взято от картины К. Моне «Впечатление. Восход солнца» (франц. impression — впечатление). Художники-импрессионисты увлеклись изучением эффектов света и движения в живописи, достигавшихся использованием крупных отчетливых мазков или красочных пятен, не смешанных предварительно на палитре, а разбросанных по полотну.

Среди русских художников наиболее последовательным выразителем идей импрессионизма был Константин Алексеевич Коровин (1861–1939). Через все свое творчество художник пронес поиски гармонии человека и природы. В знаменитой картине «Зимой» (1894) незатейливый русский деревенский мотив воссоздан с большой эмоциональной силой и чисто живописной выразительностью. Колористический строй полотна основан на огромном многообразии градаций серо-белых оттенков. Трепещущий мазок и размытый контур словно наполняют атмосферу картины прохладным влажным воздухом приближающейся весны.

В картинах Коровина появляется свет в качестве основного средства раскрытия цветового богатства натуры и создания иллюзии пространства и воздуха («Летом», 1895).

Художника интересовали изменчивые состояния природы и человека. Он по нескольку раз возвращался к одному и тому же мотиву, например изображал маленькое уличное кафе в дрожащей и тающей, как марево, световоздушной среде — солнечной и, напротив, туманной, как после дождя («Парижское кафе», 1899–1900). Большую роль в искусстве художника играл этюд; «этюдный» характер носят многие его произведения. Таковы мгновенно схваченные впечатления от вечерних парижских улиц, залитых феерическим морем огней (серия «Парижские огни»: «Париж. Бульвар Капуцинок», 1906; «Париж. Кафе «Де ля Пэ», 1906; «Париж ночью. Итальянский бульвар», 1908).

Русский вариант живописного импрессионизма окончательно сформировался в творчестве членов объединения «Союз русских художников». Определяющую основу тематики их произведений составлял культ русской природы и русской народной жизни в ее празднично-фольклорном понимании.

В работах Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960) национальный русский колорит пейзажа ассоциируется с образом русской зимы. Применяя технику раздельного мазка, художник достигал на холсте эффекта разложения видимого цвета на чистые цвета палитры (такой прием в западноевропейской живописи получил название дивизионизма). В картинах «Февральская лазурь» (1904) и «Мартовский снег» (1904) бесконечное цветовое многообразие рефлексов света на белом создает неповторимый эффект.

Характерным течением в живописи «межреволюционного» периода (1907–1917) стал символизм, представленный на московской выставке «Голубая роза» в 1907 г.

Символизм зародился во французской поэзии конца XIX в.: суть его была в толковании слов в их символическом, а не прямом смысле. Художники-символисты стремились выразить смысл и эмоциональный строй образа через цвет, линию и форму, воспринимаемые также в некоем обобщающем, символическом значении. В основе символистского мировоззрения лежит представление о существовании за миром видимых вещей другого мира — мира истинного, слабым отражением которого является наша действительность. По мнению художников-символистов, во время творческого акта приоткрывается завеса и творец испытывает прозрение и узнавание истинной природы вещей и событий.

«Колыбелью» идей символизма был модерн. В свою очередь, символизм стал своего рода «философией» модерна.

Если архитектура модерна искала синтез конструктивного и декоративного начал, то в живописи этот стиль заявил о приоритете декоративности. Вместе с тем изобразительное искусство модерна несло в себе романтические настроения, связанные (как и в романтизме XIX столетия) с обращением к природным первоистокам художественной формы и идеализацией образов действительности в мифологическом или легендарно-историческом ключе.

Творчество Михаила Александровича Врубеля (1856–1910), неразрывно связанное с романтическим направлением модерна, как нельзя лучше выразило его индивидуалистическую философию одинокого героя.

Программным полотном Врубеля является картина «Демон (сидящий)» (1890). В романтизме дух мятежа, протеста против окружающей действительности, непокорность стали рассматриваться как неотъемлемое человеческое право. Носитель мятежного начала (Дьявол, Демон, Люцифер) в искусстве принимает благородный облик, становится символом гордого человеческого духа, противостоящего не Богу, но устарелому, догматическому, условному пониманию религией дилеммы добра и зла.

![Русская живопись начала ХХ века. Создание новых форм [статья]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)