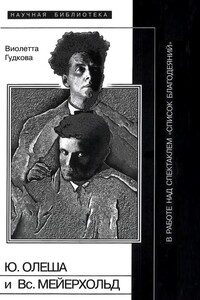

Рождение советских сюжетов. Типология отечественной драмы 1920–х — начала 1930–х годов

Авторы: Виолетта Владимировна Гудкова

Жанры: Литературоведение, Театр, Искусствоведение

Циклы: Научная библиотека , Научное приложение №68

Формат: Полный

Всего в книге 146 страниц. Год издания книги - 2008.

Книга о формировании советского сюжета в российской драме 1920-х — начала 1930-х годов основана на обширном материале малоизвестных и забытых отечественных пьес. Увиденные глазами современного исследователя, эти яркие и острые тексты представляют выразительный историко-культурный срез российской жизни тех лет, её конфликтов и героев, теснейшим образом связанных с реалиями нашего сегодняшнего дня.