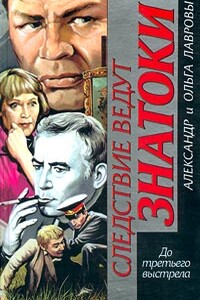

Ольга Лаврова, Александр Лавров

Расскажи, расскажи, бродяга

Постановление о продлении срока следствия было составлено загодя, и утром Знаменский направился к начальнику отдела Скопину. Туда же тянулись по одному и другие — был день визирования отсрочек. Пружинистой походкой джигита прорысил Леонидзе; вероятно, заканителил что-нибудь по лени, обычно он укладывался в отведенный месяц.

Скопин держал наготове ручку и уже занес ее над местом, где полагалось расписаться, но поднял львиную голову с крупными красивыми чертами.

— Зачем тебе? — спросил недоуменно.

Знаменский пожал плечами, словно извиняясь.

Как передать те смутные впечатления, даже еще не впечатления, а неразборчивые сигналы, воспринимаемые за порогом слышимости и видимости. Они ощущались, может быть, кожей, может быть, сетчаткой… или вызывали непривычный привкус во рту. Объяснению это не поддавалось. Скопин положил ручку.

— Дай-ка, — потянулся он к папке с делом. Изучить ее содержимое можно было за три-четыре минуты. Скопину хватило одной.

— Ну и что? — он закурил и жестом предложил стул.

Знаменский сел. Но решительно нечем было удовлетворить любопытство начальника отдела. Стандартный с виду бродяга, стандартные допросы, стандартная бумажная карусель проверок.

— Вадим Александрович, он уже менял показания… — произнес Знаменский; вяло произнес, потому что не был увлечен делом, рад бы закруглить его, да отчего-то не получалось.

Скопин щелчком стряхнул пепел, не дождался продолжения и поставил росчерк.

В проходной Бутырки Томин сказал:

— Насчет Ленинграда я сам прозондирую.

— Сделай одолжение.

Знаменский заполнял бланки вызова арестованных, Томин отошел поболтать с дежурной.

— Тишина у вас — в ушах звенит.

— Так ведь тюрьма… Кого будете вызывать?

— Ковальского.

Дежурная покопалась в картотеке:

— Двадцать седьмая камера.

— Ниночка, найди там еще Петрова! — попросил от стола Знаменский.

— Тоже в двадцать седьмой, — откликнулась она и добавила простодушно: — Двадцать седьмая сегодня в бане была.

— Слышь, Паша, оба чистенькие!

— Рад за них.

— А что у тебя за Петров?

— Бомж и зэ.

— Что-о? — поразился Томин.

— Гражданин без определенного места жительства и занятий.

— Что такое бомж, я как-нибудь понимаю. А вот как тебе сунули такую мелкоту? Больше некому возиться?

— Данилыч возился. Теперь его дела роздали другим.

— А-а…

— Что с Данилычем? — встревожилась Ниночка.

— Помяли его старые знакомые. В госпитале лежит.

— А-ах! — жалобно протянула девушка.

— Ничего, он крепкий, — успокоил Томин, но для перестраховки постучал по деревянному прилавочку перед ее окошком.

Знаменский сдал бланки и получил ключ.

— Тридцать девятый кабинет, — сказала Ниночка, дрогнув ему навстречу ресницами.

Знаменский благодарно улыбнулся: тридцать девятый в отличие от остальных относительно просторен и светел.

Автоматическая железная дверь с лязгом отъехала вбок, и их приняло старинное каменное узилище, все недра которого круглосуточно и неистребимо пахли пареной капустой.

Ковальский был мошенник — обаятельная бесшабашная личность лет тридцати семи. Допрос его длился не более получаса. С Ковальским работалось легко и споро, если только не пытаться его брать на пушку. Ему грозило два года (и какой уже раз!), что не лишало его юмора и оптимизма.

— Весьма содержательно, — оценил он протокол. — А ленинградские проказы не мои, верьте слову. Ковальский производит тонкие операции по удалению лишних денег. — Подозрения Томина задели его, так как касались довольно грубого вымогательства.

«Протокол с моих слов записан верно, замечаний и дополнений нет». Изящная кружевная строка и в конце фамилия в завитушках.

— Это я освоил, — хмыкнул он. — Вообще, я все схватываю на лету, — сделал стремительный жест, будто поймал что-то в воздухе и сунул в карман. — Это мой главный недостаток. Верно, Пал Палыч?

— Верно, Ковальский, верно. В следующий раз мы поговорим о гайке. Гаечку продали иностранному туристу, не припоминаете? Турист поверил, что гайка платиновая и покрыта медью для маскировки, представляешь, Саша?

Ковальский протестующе вскинулся:

— Помилуйте, Пал Палыч!.. Александр Николаич!..

В томинских глазах запрыгали смешинки.

— И доказательства имеете? — огорчился Ковальский.

— Имеем, — кивнул Знаменский.

— Где только выкапываете?!

— Здоровая была гайка? — поинтересовался Томин.

Ковальский отмерил полмизинца, обозначив диаметр.

— Ловко!

— А! — отмахнулся он. — Я вот где-то вычитал: в человеческом мозгу четырнадцать миллионов клеток. Если б каждая клетка придумала чего-нибудь хоть на копейку — это ж капиталище!

Знаменский уже намеревался вызвать конвой, когда Ковальский заерзал на привинченной к полу табуретке:

— Пал Палыч, можно с просьбой обратиться? Похлопочите, ради бога, пусть мне разрешат в самодеятельности участвовать! Разве в камере акустика? — Он взял ноту, чтобы показать, как плохо в маленьком помещении звучит голос. — А репертуар? Ребята требуют: давай-давай блатные песни. Разлагаюсь на глазах.

— Хорошо, попробую.

Голос у Ковальского действительно был, и слух был.

Заглянул конвоир.

— Уведите. И сразу давайте второго.

— До свидания, Александр Николаевич, до свидания, Пал Палыч!