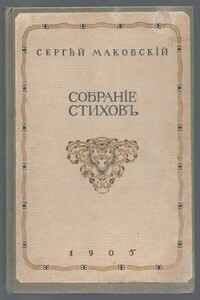

С моим отцом, Константином Егоровичем Маковским, связывают меня одни воспоминания детства и раннего отрочества, хотя было мне уже тридцать восемь лет, когда его не стало. Семья наша распалась еще в 1893 году, с тех пор я встречал отца лишь мельком, издали. Только раз, в сентябрьское утро 1915 года, у его гроба, я пристально всмотрелся в него как взрослый… Смерть произошла от несчастного случая: извозчик, — на нем Константин Егорович возвращался в свою васильеостровскую мастерскую, — был опрокинут трамваем; удар головой о мостовую вызвал поранение, потребовавшее операции. Сначала он пришел в себя. Но сердце не выдержало слишком сильной дозы хлороформа. Он умер, не приходя в сознание.

Крупная голова с обнаженным лбом и седыми кудрями на затылке склонилась к плечу, на правом виске видна была припудренная ссадина… Это когда-то дорогое, по-детски обожаемое лицо, еще моложавое, несмотря на совсем белую, очень густую мелко-вьющуюся бороду, не казалось мертвым; губы затаили что-то похожее на улыбку, на его немного застенчивую, неуверенную улыбку…

Последнее свидание с отцом у его гроба запечатлелось навсегда, может быть — как самое значительное событие жизни. Я не отдавал себе отчета прежде, до какой степени близок ему, невзирая ни на что: всё детство ожило вдруг, пронизанное его образом, а ведь там, в детстве — питающие истоки нашей личности, корни всех последующих и радостей и печалей…

Детские воспоминания — самые неизгладимые. Можно сказать, дня не пройдет и часу, чтобы не померещилось какое-нибудь впечатление детства. Пусть отрывочны, туманны, стерты временем эти впечатления, они глубоко врезаны в сердце, всплывают над пучиной прошлого снова и снова и переживаются всего чаще, особенно к старости, как далекое блаженство… И так понятно это. Безоблачное детство не общий удел, и даже от счастливого — остаются и детские страхи, и детские обиды и разочарования, но ведь известно: хорошее лучше помнится, нежели плохое, на большом отдалении почти и не видать плохого… И еще: в детстве хорошее — безусловнее, в детстве сознанием управляет не рассудок, а воображение, действительность сливается с волшебной преображенностью; иные детские воспоминания в течение всей жизни маячат тенями какой-то страны чудес…

Именно потому нелегко мне писать об отце — дать его образ в полноте, какой он заслуживает. Дело ведь не в моем сыновнем ощущении (тут всё становится автобиографичным, а я меньше всего намерен говорить о самом себе), дело в художнике Константине Маковском на фоне вскормившей его эпохи. Она охватывает три царствования и начинается еще при Николае Павловиче. Но в то же время не по моим силам исчерпывающая характеристика отца и хоть сколько-нибудь полное его «жизнеописание» (далеко от России нет под рукой нужных снимков, нет книг для справок). Мне хочется только отметить некоторые подробности его биографии, поскольку они уцелели в моей памяти или известны мне по рассказам матери и семейным преданиям. Многому я сам был свидетелем в ранние годы, о многом думал и позже, соглашаясь до известной степени с критиками начала века, умалявшими творчество отца, особенно — его живопись последнего периода. Я говорю — до известной степени, потому что оценка этих критиков, под влиянием «модернистских» пристрастий, бывала зачастую неверна, во всяком случае — недальновидна. В борьбе за «новое» искусство забывалась историческая перспектива. Новое перестает, рано или поздно, быть новым и как часто от него почти ничего не остается; в наши русские предреволюционные десятилетия ярко обнаружилось у критиков именно это ослепление быстро умирающей новизной.

Задача моя осложняется еще тем, что вспоминая отца как человека и художника и говоря о значительном и несостоятельном в его творчестве, я невольно вспоминаю и себя в годы, протекавшие когда-то в России и заграницей, куда меня возили с малых лет, вспоминаю и то, что слышал от близких о молодости отца, и семейную хронику моей матери, имевшей немалое влияние на его художническую судьбу, вспоминаю и многих, с кем они водились — и знаменитостей, и просто друзей, знакомых.

Теперь, когда почти все умерли и не только они, но канул в вечность весь старый русский мир, как-то жаль не помянуть к слову этих людей, даже тех, что лишь случайно, смутными тенями, оживают в мемуарах современников.

Уступая желанию закрепить прошлое, как оно мерещится по детским воспоминаниям в связи с творчеством Константина Егоровича, очень трудно написать что-либо стройное. Вперед прошу извинить меня за расплывчатость изложения в этих воспоминаниях, «разросшихся по древу» по мере того, как я писал… Если же окажется, что в этих строках слишком много автобиографических подробностей, оправданием да послужит мне то, что это свое, личное, как бы оно ни было овеяно очарованием детства, я старался оградить от всякой «Dichtung», отмечая одну строго проверенную, «Wahrheit».

Наша семья, в течение первых пятнадцати лет совместной жизни с отцом, была дружной, гармонически слитной семьей. Нежность к нему, знаменитому, балованному художнику, приобретала оттенок восторженного поклонения. Существом высшего порядка входил он в наш детский быт, не вмешиваясь в мелочи домашних будней, вечно увлеченный своей работой, постоянно исчезавший куда-то, чтобы вернуться опять и всё наполнить и озарить собою. Экспансивно ласков с нами, детьми, он не был, но никогда и не раздражался обидно. Только, бывало, нахмурит густые, мохнатые брови и пристально взглянет своими голубыми немного на выкате глазами; дело редко кончалось легким подзатыльником. Не помню ни одной ссоры его с матерью, ни одного сказанного им резкого слова.