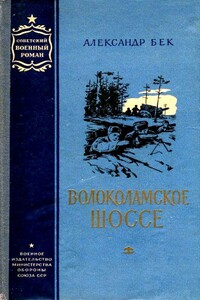

Человек, у которого нет фамилии

1

этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец.

Вот ее история.

2

— Нет, — резко сказал Баурджан Момыш-Улы, — я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов.

— Почему?

Он ответил вопросом:

— Вам известно, что такое любовь?

— Да.

— До войны и я считал, что мне это известно. Но любовь, какую я знал, ничто в сравнении с той, какая возникает в бою. На воине рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о какой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое совесть?

— Понимаю, — менее уверенно ответил я.

— Нет, вы этого не понимаете… Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж?

— Нет…

— Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов, рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час — шестьдесят минут. В минуте шестьдесят секунд, и каждую секунду его могут сто раз убить. А он ползет. Это совесть солдата! А радость? Знаете ли вы, что такое радость?

— Должно быть, и этого не знаю, — сказал я.

— Верно! Вам известна радость любви и, быть может, радость творчества. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига — тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом?

На столе лежал номер журнала, где был напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка, которым командовал Баурджан Момыш-Улы.

Он резко придвинул журнал к лампе, — все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку, закурив, — перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил.

— Не могу читать! — произнес он. — На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения. А что можете написать вы?

Я пытался спорить, но Баурджан Момыш-Улы был непреклонен.

— Нет! — отрезал он. — Мне ненавистна ложь, а вы не напишете правды.

3

Познакомиться нам довелось так.

Изучив материалы, я знал, что, наступая на Москву в октябре и ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к цели напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем и Ленинградского шоссе.

В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова. Предприняв второе, ноябрьское наступление на Москву, противник вбивал клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В семидневном сражении под Крюковом, в тридцати километрах от Москвы, панфиловцы вместе с другими частями Красной армии сдержали напор немцев и отбросили врага.

Я отправился к панфиловцам и, еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил: я встречу его.

И действительно встретил.

Это был Баурджан Момыш-Улы, в дни битвы под Москвой старший лейтенант, а теперь, два года спустя, гвардии полковник.

4

Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил.

— Баурджан Момыш-Улы, — раздельно повторил он.

В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. Должно быть, он любит, подумалось мне, чтобы его понимали мгновенно.

По привычке корреспондента, я вынул записную книжку.

— Простите, как пишется ваша фамилия?

Он ответил:

— У меня нет фамилии.

Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский Момыш-Улы означает сын Момыша.

— Это мое отчество, — продолжал он. — Баурджан — имя. А фамилии нет.

Лишь впоследствии, когда мы с ним познакомились ближе, я узнал, почему он называет себя человеком без фамилии.

— Я был и останусь казахом, — говорил он. — Когда я учился в школе вместе с русскими, многие ребятишки-казахи стали переиначивать имена на русский лад: вместо Куранбек — Костя, вместо Шолпан — Шура. Меня стали звать Борисом, Борей… Я говорил: «Я не Боря: был Баурджан и останусь Баурджан». А мальчики опять: «Боря!» Я кричал: «Боря? Вот тебе Боря!» Как «Боря», так и стукну. Доходило не только до слез, но и до крови. Потом заведующий школой, добрый умный старик, собрал наш класс и держал речь: «Не зовите его Борей, у него красивое имя Баурджан».

В лице Баурджана не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными — иногда любовно, тщательно, иногда грубо. Лицо Баурджана Момыш-Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко закругленной линии. У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрания сочинений Майн-Рида или Фенимора Купера было вытиснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Баурджана был похож, чудилось мне, на тот рельефный оттиск.

По монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное — особенно в минуты гнева, — оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенке, Баурджан в шутку называл лошадиными.