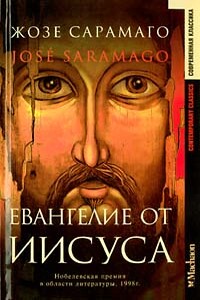

О том, как герои учат автора ремеслу (Нобелевская лекция)

Самый мудрый человек из всех, когда-либо встречавшихся мне в жизни, не умел ни писать, ни читать. Часа в четыре утра, когда заря, возвещая новый день, чуть брезжила еще где-нибудь над Францией, он поднимался со своего топчана и гнал на выпас с полдюжины свиней — их плодовитость и кормила его с женой. Родители моей матери тем и живы были, что держали свиней в таком вот скудном количестве, а поросят продавали соседям в деревне Азиньяга, что в провинции Алентежо. Деда звали Жеронимо Мелриньо, бабку — Жозефа Кайшинья; оба были неграмотными. Зимними ночами, когда становилось так холодно, что замерзала вода в кадке, они забирали из хлева самых слабеньких поросят и клали их к себе в постель. Грубые одеяла и тепло человеческих тел не давали новорожденным замерзнуть и спасали их от верной смерти. Дед и бабка были люди добросердечные, но поступали так вовсе не из сострадания: им была чужда сентиментальность, они просто оберегали то, что давало им пропитание, и это было совершенно естественно для людей, которые, чтобы выжить, привыкли задумываться лишь о самом насущном. Я часто помогал деду в его трудах: вскапывал огород у дома, колол дрова, крутил тяжелое железное колесо, приводившее в действие насос деревенской колонки, ведрами таскал воду. Часто на рассвете тайком от сторожей мы с граблями, мешками и веревками пробирались на кукурузные поля и сгребали оставшиеся после уборки стебли и листья нашим свиньям на подстилку. А иногда, жарким летом, после ужина дед говорил мне: “Жозе, сегодня мы с тобой будем ночевать под Cмоковницей”. Поблизости росло еще два фиговых дерева, но все в доме понимали, о каком именно шла речь — оно было самым большим, а значит, самым старым и почти бессмертным. Такая вот “антономазия” — лишь много лет спустя я повстречал это умное слово и узнал, что оно означает… В ночной тиши меж высоких ветвей звезда являлась мне и медленно пряталась за листьями, а стоило отвести глаза чуть в сторону, я видел струящееся по вогнутому небосводу, подобно безмолвной реке, опаловое сияние “дороги святого Иакова”, как в ту пору еще называли в деревне Млечный Путь. Сон не шел, ночь заполнялась рассказами деда: легендами и истинными происшествиями, призраками и ужасами, невероятными случаями, давними смертями, драками с кольями и камнями, словами наших праотцев — неумолчным рокотом воспоминаний, который и не давал мне уснуть и в то же время мягко убаюкивал. До сих пор не знаю, замолкал ли дед, увидев, что сон сморил меня, или продолжал говорить, чтобы не оставить без ответа мое неизбежное “А дальше?”, звучавшее в тот миг, когда он намеренно прерывал рассказ в самом интересном месте. Может быть, он повторял эти истории самому себе, чтобы не забыть или чтобы уснастить их новыми подробностями. Излишне говорить, что мне, как, наверно, и каждому в этом возрасте, мой дед Жеронимо представлялся всеведущим хранителем мировой мудрости. Когда же на заре я просыпался от птичьего пения, его уже не было рядом — он, не будя меня, уходил пасти своих свиней. Я вскакивал, сворачивал одеяло и босиком — до четырнадцати лет я всегда ходил босиком, — с запутавшимися в волосах соломинками шел к дому. Бабушка, неизменно поднимавшаяся еще раньше деда, ставила передо мной большую кружку кофе с накрошенным в него хлебом и спрашивала, хорошо ли мне спалось. Если ночью после дедовых рассказов мне снилось что-нибудь страшное, она всегда говорила: “Выбрось это из головы, снам веры нет”. В ту пору я был убежден, что бабушка, при всей своей мудрости, не в силах достичь тех вершин, где пребывал дед — человек, который, лежа под смоковницей бок о бок со своим внуком Жозе, мог всего лишь несколькими словами привести Вселенную в движение. Много лет спустя, когда дед Жеронимо уже покинул этот свет, а я стал взрослым, мне в конце концов открылось, что сама-то бабушка снам верила. А иначе как объяснить, что однажды вечером, сидя на пороге своего дома, где жила теперь одна, и глядя на гигантские и крохотные звезды над головой, она произнесла: “Какой красивый мир и как жалко, что придется умереть”. Она не сказала “страшно”, она сказала — “жалко”, словно ее тяжкую, заполненную изнурительным трудом жизнь едва ли не перед самым концом осенила некая благодать — благодать высшего и последнего прощания, даровавшего ей утешение красотой окружающего. Она сидела у дверей своего дома, подобного которому я представить себе не могу в целом мире, — в этом доме жили люди, способные брать к себе в постель поросят, будто это их собственные дети, люди, горевавшие, расставаясь с жизнью, оттого лишь, что мир прекрасен; таким был и мой дед Жеронимо, свинарь и сказочник, который в предчувствии того, что смерть уже скоро явится и приберет его, прощался с деревьями в саду — с каждым по отдельности: подходил, обнимал и плакал, ибо знал, что больше не увидится с ними.

И опять же через много лет, когда я впервые написал о Жеронимо и Жозефе (забыл упомянуть, что, по свидетельству знававших ее в молодости, она отличалась редкостной красотой), то окончательно убедился: превращаю обыкновенных людей в литературных героев; быть может, таков был придуманный мною способ не забыть их — воссоздать и запечатлеть их черты тем карандашом, который преображает и саму память; осветить и расцветить монотонность скучной, лишенной горизонта повседневности, словно творя поверх переменчивой карты памяти сверхъестественную нереальность страны, где некто решил скоротать свой век. Те же чувства заставили меня, вспоминая загадочно-притягательную фигуру другого моего деда, бербера, так описать старый (а теперь ему уже вообще восемьдесят лет) снимок: мои родители, “оба молодые и красивые, смотрят на фотографа с торжественно-серьезными лицами, переживая, быть может, испуг при виде аппарата, чьи хитрые стеклышки вот-вот остановят мгновение, которого никогда уже больше не будет, ибо этот день неумолимо перетекает в следующий… Мать опирается локтем правой руки о высокую подушку, держа в пальцах цветок. Отец обхватил ее за спину, и его мозолистая рука выглядывает из-за ее плеча как крыло. Они застенчиво стоят на ковре с орнаментом в виде ветвей, а фоном служит картина, где расплывчато и нелепо запечатлено что-то псевдоантичное… Придет день, когда я расскажу об этом. Никого, кроме меня, это не касается. Дед — бербер из Северной Африки, второй дед — свинарь, волшебно прекрасная бабушка, серьезные, красивые лица родителей, цветок на картине — какой еще генеалогии искать? к какому еще родословному древу мне притулиться?”