Глава 1

Февраль. Месяц первый

Взгляд твой очень далёкий… Сосредоточенно и скорбно ты смотришь куда-то в себя. Ты ещё не вполне пришёл в этот грозный мир, ты ещё в пути… Но иногда на несколько мгновений лицо твое озаряется живым интересом. Я наклоняюсь к тебе, стараясь поймать лучик твоего взгляда, и говорю:

– Антоша, здравствуй! Это я – твоя мама.

Но ты опять уходишь далеко…

«Ёжик мой фарфоровый. В профиль – совершенный ёжик. Кожа тонкая и прозрачная, голубые жилки на висках просвечивают. Маленькие, розовые ушные раковины, завитые в невероятные спирали, улавливающие неведомые мне звуки и сигналы… А глаза – цвета молодых дубовых листочков. Люблю, люблю бесконечно».

«Тельце крошечное, хрупкое. Комочек нервов и тепла. Боюсь переодевать и переворачивать, всё кажется, сломаю что-нибудь…»

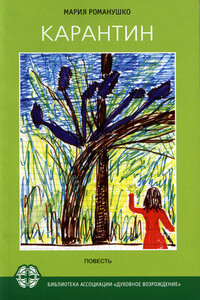

«Выносила на пару минут на лоджию, когда солнце вырвалось из-за туч. А зима – всё не кончается. Каждый день – снег, снег, снег… Господи, когда же весна? Бедный мой, и надо же тебе было родиться в такую глубокую и бесконечную зиму…»

Иногда грущу о том времени, когда ты был во мне. Хочется спрятать тебя под сердце и слушать, как ты стучишься своей крошечной пяточкой. Там тебе было тепло и безмятежно, а в этом мире столько испытаний: мокрота, холод, голод…

За окном – морозы под тридцать. А в день твоего рождения было минус тридцать шесть! Я, как белая медведица, родила тебя в самые лютые холода. Пеленая, согреваю тебя своим дыханием. В берложке нашей холодно. Плюс четырнадцать. Окно в толстом мохнатом инее. Бабушка сшила тебе фланелевые пинетки, а то ножки все время мерзнут. И голубые варежки к распашонкам – чтоб не царапал себе личико.

«Спит – как ёжик. Зарывается в пеленки, точно в листву. Нос закрывает голубыми варежками. Надышит, надышит себе тепла – и уснёт… Но вообще спит мало. Вздрагивает и просыпается от малейшего звука, даже от скрипа половиц. И горько обижается. Заходится еле слышным безутешным плачем…»

Особенно трудно по ночам.

Ты не спишь. Такая кроха, а тебя уже мучает бессонница. Нет, ты не плачешь, лежишь молча, глядя широко раскрытыми, тёмными, как ночная вода, глазами в красноватую от света ночника тьму, клубящуюся над колыбелькой…

Потом переводишь немигающий взгляд на тёмное окно. Там и ночью идёт снег. Глухой плотной стеной закрыл он от нас небо и свет звезд.

О чем ты думаешь, сынок? Скажи хоть словечко. Я робею перед твоим немигающим взглядом. Боюсь твоего ночного молчания. Даже плач твой был бы мне сейчас в утешение. Но ты молчишь.

Ночью ты старше меня. Днём – всё понятно: накормить, искупать, перепеленать, днём – ты моё дитя. А ночью?… Скажи хоть словечко.

Что тебе видится в этом красноватом мареве, за этим тёмным окном, занавешенным плотной пеленой снега? Неужели и тебе не дает покоя то, отчего не сплю по ночам я?…

…Белые стены, переходящие, переплывающие в потолок, белый омут потолка, уходящий в мутную бесконечность… Густой туман, колышащийся вокруг, неожиданно начинает каменеть и падать, давить, наваливаясь бесформенными, угловатыми, давящими глыбами; эти глыбы падают, наваливаясь на грудь, громоздятся – уже нечем дышать, невозможно, нет сил сделать хотя бы один вдох… Но нужно пересилить их. Нужно дышать. Не ради себя – ради него. Он слабее меня, он раньше не выдержит… Ради него, который страдает во мне, ради него ещё один вдох, ещё один… Почему ты не рвёшься на волю из-под этих удушающих глыб, почему не хочешь помочь себе? Маленький, родной, ты уже выбился из сил… Когда началась наша борьба, когда мы оказались здесь, заваленные этими плитами, этой смертельной тяжестью?… Сколько времени прошло? Было утро…

Утро. «Скорая» с раздирающей душу сиреной, мчащаяся по заснеженным, оцепеневшим, морозным улицам. Крепкая, жёсткая рука доктора на моём запястье. Приёмный покой. Белая жёсткая хламида на голом теле. Холодный кафельный пол обжигает босые ноги. «А тапочки, няня?» – «Родишь, тогда выдадут». – «Так ведь холодно…» – «Не положено, тебе говорят. А крестик-то сыми. Тоже моду тут завели…» – «Но, няня!…» – «Сыми, сыми! Не положено, тебе говорят.»

Было утро, и долгий ледяной день, и растянувшийся в вечность, освещённый голой желтоватой лампочкой у потолка, вечер, и сбившаяся в тёмный, душный клубок, ночь, и снова утро… Когда это было? Пересохшее, жестяное от жажды горло. Едва шевелится с бумажным шелестом пересохший язык. Тогда я ещё отдавала себе отчёт о времени, я ещё надеялась: придут, помогут, не ради меня – ради него, ведь он совсем маленький, и я уже ничего не могу сделать ради него. Ничего, кроме последнего вдоха. Последнего. Прости меня. Больше нет сил…

Где-то – далеко, глухо – сквозь глухие, душные стены, как из-под воды, едва слышно, о ком это?… «Доктор! Она не дышит!…»

Белая пелена задвигалась, больно заёрзала углами, нехотя освобождая из своих каменных объятий. Ещё чуть-чуть, ещё немного жизненного пространства, сняли, оттащили в сторону одну плиту, ещё одну… Белая муть озарилась оранжевым, слепящим глаза заревом – солнце! Полуденное зимнее солнце в каменной клети! Белые суетящиеся тени, тревожные голоса:

– Как ребенок?

– Сердце не прослушивается…