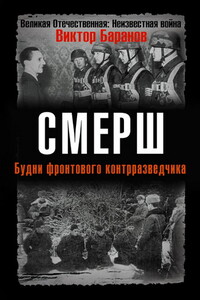

Ранним февральским вьюжным утром немцы выкрали с боевой позиции двух наших снайперов-девушек. В тот день еще затемно пошел сильный снег и началась почти не прекращающаяся метель. О случившемся доложили начальству. Комдив вызвал начальника штаба, полковника Лепина, и появился приказ: расследовать и наказать виновных! Исчезновение любого военнослужащего действующей армии, особенно с переднего края, считалось чрезвычайным происшествием; и об этом докладывалось командованию дивизии, армии, фронта, а иной раз доходило до сводок Генштабу и ГлавПУ[1].

Сам по себе такой случай не заслуживал бы внимания. Что может значить исчезновение двух солдат на фоне гигантских потерь, 1943, – победного, но и самого тяжелого по людским потерям года, когда эшелоны везли сотни тысяч раненых в города Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири, где увечными фронтовиками были забиты больницы, школы и все другое, что только можно было приспособить под госпитали.

Но как повелось в те времена, такие ЧП могли подвергнуть сомнению донесения комдива, комполка, комбата о боеготовности части, неприступности занятого рубежа, непрестанно проводимой боевой и политической подготовки, а также (святая святых!) высокой политической бдительности личного состава, о чем упоминалось во многих приказах Верховного!

Политработники-фронтовики с ими же подобранным партийно-комсомольским активом, состоявшим из агитаторов, их заместителей, помощников ротных и взводных, грамотных и энергичных комсомольцев, распространителей и чтецов дивизионного боевого листка – все они, получив в использование такой факт, могли обыграть его как острую приправу к скучным догмам политпросвещения для нагнетания и без того тревожной фронтовой обстановки. И до следующего ЧП будут мусолить этот случай для воспитания у окопных масс (опять ее!) высокой бдительности, а заодно и наушничества, укрепления чувства преданности и состояния благонадежности незримой, но непоколебимой Системе.

Полковой особист из «Смерша»[2], лейтенант Кулешов, знакомясь с резолюцией начальства, понял одно: расследовать по оперативной части придется ему и никому более – снайперский взвод был приписан к личному составу его полка.

Но лейтенант страдал от зубной боли, ему хотелось залечь в блиндаже, укрыться, забыться от терзавшей с вечера боли и поэтому все кругом казалось ему мерзким и неудобным. Однако он вспомнил, что непосредственный начальник – капитан Сазонов – был строг и придирчив, особенно по части исчезновения личного состава с переднего края. И всплыл в его памяти рассказ начальника, как тот, еще будучи тоже полковым особистом, провел дознание по исчезновению из боевого охранения ефрейтора Красикова, бывшего колхозного бригадира, и установил, что ефрейтор дал уснуть своим напарникам – двум бойцам, а сам исчез с винтовкой. Как рассказывал Сазонов, была поздняя осень и он вместе с полковым разведчиком-следопытом установил по следам на заиндевевшей от первого морозца траве, что беглец драпанул в сторону противника, о чем и был составлен протокол, и дознаватели подписались под схемой-картой местности. Но не прошло и месяца, как ефрейтор был задержан где-то в тылу и осужден как дезертир. Прислали в полк и копию допроса, где Красиков указал, чтобы его не искали, и что он намеренно пошел к немецким позициям, а потом, обмотав ступни ног травой, вернулся к охранению и ушел в тыл.

Сазонов получил нагоняй от руководства, и ему пришлось писать объяснение, а потом на оперативных совещаниях часто склоняли его фамилию – до самого взятия Смоленска, когда при бомбежке погиб весь штаб дивизии, в том числе и Особый отдел с начальником, его заместителем, Зиной-секретаршей, двумя солдатами из комендантского взвода. Тогда неожиданно начальником Отдела был назначен капитан Сазонов. И, как было известно Кулешову, он ожидал майорского звания, проявлял всяческое рвение по службе, нудил и зудел по всякому поводу осипшим по разным причинам (в том числе и от употребления стограммовой «наркомовской» фронтовой) тенорком, а за любовь к пению в состоянии подпития в узком кругу офицеров штаба дивизии он получил незлобивую кличку Кенар. Но об этом он не ведал и если бы узнал, то, наверное, не обиделся бы: петь и слушать пение было его страстью. Пройдет время, и Сазонов сам вспомнит о канарейках и о родном Торжке, где он когда-то их слушал из открытого окна казенной квартиры директора школы.

К месту происшествия лейтенант Кулешов шел одетый в видавшие виды телогрейку, ватные штаны, громадные кирзовые сапоги, ничем не отличаясь от экипировки солдат, если бы не командирский широкий ремень поверх телогрейки с неизменным «ТТ» в потертой кобуре, новенькая цигейковая шапка-ушанка и через плечо щегольский, настоящей кожи планшет довоенного образца с узким кожаным ремешком. Такова была мода офицера-фронтовика третьего года войны.

Он шел с двумя полковыми офицерами-дознавателями, такими же молодыми, как и он, и очень похожими на него по одежде, но без новеньких шапок и кожаных планшетов. У каждого кобура пистолета не по-уставному с правой, а «по-фрицевски», с левой стороны, ближе к центру живота. Это был особый шик, так носили свое личное оружие офицеры с передовой. Там никто не делал замечания, как и с какого боку носить свой «шпалер». Группа Кулешова остановилась на опушке молодого ельника. Особист присел на подломленную елочку, прямо в снег, посмотрел на трофейные часы: скоро должен был подойти и Сазонов.