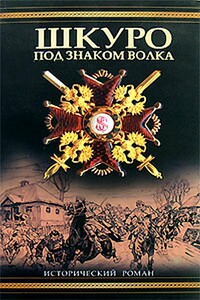

БЕССМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНО

![]()

![]() е довелось ещё видеть, как расстреливают, вешают, закалывают штыками; на Русско-японской и Германской не старался вникать в страдания умирающих, а болезненной игрой воображения о чувствах обречённых не грешил. Читая лекции в Академии Генерального штаба, упоминал о десятках и сотнях тысяч смертей, но слово «смерть» в лекциях не употреблялось, а входило в арифметическую сумму: «А наши потери в Полтавском сражении составили всего 1345 убитых и 3290 раненых...» Не скрывал радостной интонации, и слушатели радовались вместе с ним: всего 1345!

е довелось ещё видеть, как расстреливают, вешают, закалывают штыками; на Русско-японской и Германской не старался вникать в страдания умирающих, а болезненной игрой воображения о чувствах обречённых не грешил. Читая лекции в Академии Генерального штаба, упоминал о десятках и сотнях тысяч смертей, но слово «смерть» в лекциях не употреблялось, а входило в арифметическую сумму: «А наши потери в Полтавском сражении составили всего 1345 убитых и 3290 раненых...» Не скрывал радостной интонации, и слушатели радовались вместе с ним: всего 1345!

И вдруг самому осталось жить всего несколько часов. Сердце и мозг словно бы уже начали умирать: то и дело раздирала рот нервическая зевота, и никаких мыслей о планах спасения. Невидимая тяжесть грядущего придавливала к нарам — он даже не мог сделать три шага по камере, не хотел глянуть на свет божий, отделённый от него решёткой и замусоленным стеклом: прошёл ли дождь, появилось ли солнце?

В окно камеры любили заглядывать солдаты, со злорадством выкрикивавшие грязные сквернословия, показывавшие петлю, приготовленную для него, демонстрирующие грязные кулаки.

Напротив тюрьмы высокий дом, и каждый вечер там открывается окно, и кто-то поёт громким тенором:

Последний нонешний денёчек

Гуляю с вами я, друзья...

Фронтовой друг и начальник генерал Деникин, страдающий в соседней камере и так же одолеваемый солдатами, однажды не выдержал, вскочил и закричал:

— Ты лжёшь, солдат! Ты не своё говоришь. Если ты не трус, прячущийся в тылу, если ты был в боях, видел, как умели сражаться и умирать твои офицеры...

Тот солдат исчез, но появились другие, такие же злобные и кровожадные. Они кричали: «Продался немцам! За 20 тысяч фронт хотел открыть! Попил нашей кровушки, покомандовал, теперь наша воля — сам посиди за решёткой. Недолго тебе осталось! Не будем ждать, пока сбежишь, — сами, своими руками задушим!»

Сегодня у окон никого — все на митинге. Несколько тысяч солдат, одуревших от самогона и революционных лозунгов, орут и машут винтовками и кулаками, требуя расправы над предателями-генералами. Что они хотят? Убить? Растерзать? Разорвать на части? Осквернить трупы? Превратить в грязное ничто и бывшего командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенанта Деникина, и бывшего начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Маркова, и других генералов.

Марков лежал на боку, пытаясь преодолеть нервическую зевоту, и смотрел на графин с водой, стоявший на дощатом столе. Этим графином вполне можно проломить голову первому убийце, ворвавшемуся в камеру, и тогда ожесточённые его товарищи убьют быстро, не мучая...

Некоторые охранники относились к русским генералам сочувственно: двое пленных австрийцев, один русский солдат из финляндских стрелков... Сегодня они исчезли, остались одни держиморды. Вот один взревел на кого-то у входа, в конце коридора: «Сказано: не велено, и пошёл ты...! А чего мне подпись? Я на неё...!

— На подпись комиссара фронта Иорданского?

— Сказал бы сразу, а то прут в двери без спросу. Проходите. Воя там, в конце, Марков. Камера №2.

Уже за ним? Сергей Леонидович сел на нарах, кое-как поправил причёску. В камеру вошёл поручик в годах, видно, не из кадровых, а фронтовой. Примерно ровесник — лет около сорока. Крестик с веточкой, нашивка за ранение, очки, бритый. Почему-то сложилось: раз бритый, значит, красный. Вошедший снял фуражку и очки, и Марков вспомнил Маньчжурию, чужое жёлтое солнце, заволакиваемое тучами зимней въедливо холодной пыли, и несчастливую операцию под Сандепу.

— Поручик Линьков Михаил Георгиевич, — представился вошедший. — Помните?

— Вспомнил. В Манчжурии вы были вольноопределяющимся.

Тогда, помнится, был большой и неприятный разговор с путаником-вольнодумцем, как показалось в ту пору, теперь же ставшим победителем-революционером. Будет упиваться своей правотой? Или уже объявит приговор? Если умирать, то не этому же последнее слово. Нагрубить? Прогнать?

Столько пережито унижений. И вот смерть у порога, но не может Сергей Марков набрасываться на человека со злобой и ненавистью. Со времён кадетского корпуса в Лефортове, где липы над зелёным прудом ещё помнят Великого Императора[1], он понял, что в этой трудной жизни становится легче, если ты не лезешь на рожон, а готов с каждым быть приветливым. Линькову он тоже улыбнулся, но если бы Марков мог посмотреть в зеркало, то увидел бы не улыбку, а жалобную гримасу смертника.

— А вы были штабс-капитаном генштабистом.

— И мы с вами не сошлись во взглядах на будущее России. Получилось по-вашему. Наверное, я должен вас поздравить? Вот и парламент митингует на площади, решая, что делать с генералом Марковым: расстрелять или повесить? О таком парламенте вы мечтали?

Малиновый морозный рассвет вставал над чужой землёй, над гаоляновым полем и брошенными фанзами, и нетерпеливый штабс-капитан — всего несколько месяцев из Академии — спешил увидеть результаты ночного боя, когда 1-й Сибирский стрелковый захватил деревню. Подгонял шпорами своего монгола, прыгающего по грядкам гаоляна и цепляющегося задними ногами за острые концы срезанных стеблей. Подъехав к деревне, штабс-капитан спешился, привязал лошадь к изгороди. Подошёл к фанзам. Вокруг — никого, лишь впереди, за покрытой льдом речкой, копошились серые шинели.