На Востоке его называли «аш-Шейх»— Мудрец, Духовный Наставник, или же всего он был известен под именем, объединяющим оба эпитета, — «аш-Шейх ар-Раис». Почему? Может быть, потому, что воспитал целую плеяду одаренных философов и был визирем, но, возможно, и потому, что, как человек, сочетавший в своей жизни эти две социальные роли — мудреца-наставника и государственного деятеля, он казался воплощением идеала, который, возникнув впервые в творческом воображении Платона, притягивал к себе многих просвещенных людей в средневековом мусульманском мире, — идеала ученого, стоящего во главе «образцового города» (аль-мадина аль-фадыля).

У него было еще одно почетное звание — «Худжат аль-Хак», т. е. Авторитет Истины. Если же вспомнить, что мыслителя, который выступил позже с критикой его взглядов от имени теологии, называли «Худжат аль-Ислам» — Авторитетом Ислама, то нам станет ясна и его роль в развитии философской культуры, оппозиционной к господствующей идеологии современного ему мусульманского общества.

А на Западе, в средневековой христианской Европе, он прославился под латинизированным именем Авиценна. Под этим именем по преимуществу он многим известен и теперь…

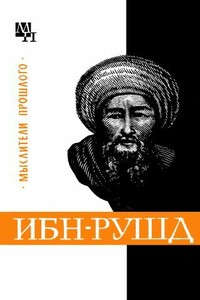

Абу-Али аль-Хусейн ибн-Абдаллах Ибн-Сина — так зовут великого ученого и философа, благородное, красивое лицо которого смотрит на нас с обложки этой книги. Портрет можно считать аутентичным — он основан на реконструкции облика мыслителя по сохранившемуся его черепу. Между тем философ полагал, что физически со всеми своими телесными акциденциями, включая и внешний облик, уйдет в небытие, избежав тлена лишь разумной частью своей души.

Череп сохранился — физический облик воссоздан. Во множестве древних рукописей дошли до нас и его труды. Но так ли благополучно обстоит дело с реконструкцией его интеллектуального облика? Вряд ли. И дело здесь не столько в противоречивости его мировоззрения, сколько в самом подходе к духовному наследию мыслителя.

В самом деле, некоторые считают его представителем «иудейской традиции», основанной на идее трансцендентного бога (78, 83)[1], или разновидности «натуралистического мистицизма» (75, 62) и «интеллектуалистического гностицизма» (77, 27), другие же, напротив, — поборником «материалистического мировоззрения» (49, 110), сумевшим «прийти к философскому монизму, с помощью которого им было обосновано материальное единство мира» (61, 329), либо философом, который «не был последовательным материалистом, но… не был и законченным идеалистом» (3, 55), мыслителем, коего «нельзя рассматривать как чистого материалиста», но чье мировоззрение по общей своей направленности и исходным посылкам может быть охарактеризовано как материалистическое (53, 2, 702). Причины противоречивости таких суждений нельзя искать только в различных идейных установках и методологических принципах, которыми руководствовались их авторы, ибо взаимоисключающие оценки основополагающих идей Ибн-Сины встречаются у авторов, стоящих на одинаковых идейных и методологических позициях, и даже у одного и того же автора.

Чем, например, объяснить явно противоречивые высказывания некоторых материалистических интерпретаторов Ибн-Сины в вопросе, привлекающем их особое внимание, — в вопросе решения им проблемы универсалий? Почему у одного из таких авторов утверждается: «…Авиценна является номиналистом», — а через несколько строчек у него же читаем: «Согласно Авиценне, понятия (читай: универсалии. — А. С.) существуют до вещей (т. е. в божественном интеллекте. — А. С.), в вещах и после вещей» (49, 118–119)? Почему еще в одной книге Ибн-Сине приписывается тезис, согласно которому универсалия «существует лишь в разуме; это форма, придаваемая разумом каждому индивидууму», и тут же дается четкая формулировка все той же «хрестоматийной» истины: универсалия, согласно Абу-Али, «существует трояко: 1) до вещи, 2) в вещи, 3) после вещи» (3, 63)?

Почему, с другой стороны, среди исследователей, отнюдь не ставящих своей специальной целью материалистическую интерпретацию Авиценны, по сей день не утихают споры на тему, представляющую особый интерес для неотомистов, а именно касающуюся понимания Авиценной отношения между сущностью и существованием, хотя сюжету этому была посвящена фундаментальная (в 546 страниц) работа А.-М. Гуашон, изданная в Париже еще в 1937 г. (см. 81)?

Подводя итог одной из последних таких дискуссий, Б. Зедлер (см. 104) вполне справедливо отметила, что вопрос о толковании Ибн-Синой отношения между сущностью и существованием надо решать исходя не из одних только текстов, а из всего контекста его философии. Эта мысль, конечно, справедлива и в отношении других спорных вопросов авиценноведения. Но, следуя содержащемуся в данной мысли указанию на единственно верный способ исследования, обнаруживаешь, что философию Ибн-Сины невозможно понять удовлетворительным образом из нее самой, вне контекста представляемой ею восточноперипатетической традиции. А дальнейшее углубление в сущность указанной традиции приводит к убеждению, что распространенная в историко-философской науке точка зрения на нее как на результат усвоения арабо-мусульманскими мыслителями аристотелевского учения в ранее переработанном неоплатониками виде требует радикального пересмотра. И в конце концов развитие восточного перипатетизма, а следовательно, и место Ибн-Сины в нем предстают в совершенно новом свете.