Глава первая

Разочарование доктора Фауста и новый образ жизни его

Когда мысль доктора Фауста достигла вершины человеческих знаний, однажды вечером — когда не было еще огня в комнате — пришло в голову ему, что — ничто его знания перед непроницаемой тайной, в окружении которой провел он шестьдесят лет — семьсот двадцать месяцев — своей безрезультатной жизни. Сердце его преисполнилось тревогой и ум сомнениями. Он не зажигал огня и предпочел (натыкаясь на предметы, не замечая, впрочем) шагать по комнате — из угла в угол, припоминая подробности почти исчерпанной жизни, подводя итоги (столь внушительные!) многообразным и глубоким знаниям, которые тщательно и прилежно собирал, уподобляясь пчеле над цветком, и ум — улью уподобляя, — в течение продолжительных дней своих. Он не привык бережно копить дни эти, но, как песок просыпал меж пальцев драгоценные, единственные мгновенья — одним увлеченный, одному способный отдаться видению: как раскрывается — веер в руках Вечности — тайна преодолеваемая мирозданья; как все четче и четче определяется видимость мира в глазах его, как умудряется душа и озаряется опыт, когда утучняются дни знаниями.

И вот вечер, когда вспыхнула в черном зеркале звезда (через окно — лучом), подумалось ему, что не было видения подлинной и, в себе самой, единственно правильной картины мира, но была обманность, обманность (о, горестное сомнение героя!), ложь многократно — трижды или тысячу раз, — поощренная знанием.

Но что есть знание? Что можно знать о причине этой быстротекущей смены явлений, миров, систем?.. Нет смены законов. Но что можно знать о законах?

Он почувствовал явственно, реально, в ужасе, что ничего не знает, что по-прежнему — как и в детстве (лужайка, игры, дом и мать с белыми булками) недвижна, нетронута тайна — неизбывно тревожное пребывание в продолжительном окружении ее.

Он оставил все книги, над которыми склонялся в бесшумные вечера эти, мензурки и пробирки свои, ланцеты, которыми вскрывал покорных, с грустными глазами животных, микроскопы и многочисленные сложнейшие аппараты и приборы для проявления сложного и многообразного мира.

Он оставил все: то, что наполняло напряжением и работой безветренные, безбурные дни его, то, что осмысливало наступление каждого нового утра, из которых большинство заставало его за работой в давней мастерской, в одном из переулков Арбата, излюбленной им улицы, шумливого и громокипящего города Москвы.

Он бросил все и уехал разочарованный, опечаленный, грустный, далеко из Москвы, далеко от несколько чужой ему России, в маленький и тихий городок Швиттау, где островерхие крыши одноэтажных домиков вонзались в нависшую голубизну, где испуганно шарахалась в сторону большая, тяжкоповоротливая свинья, когда по пыльной мостовой пробегал автомобиль, где, слава богу, не было трамвая и висячие электрические дороги не гудели над головами мирных граждан. Одним словом, поселился он в месте, куда не доносился шум столичных или больших городов, где слышно было о науке лишь той, что популярно весьма излагалась в школьнических учебниках, столь напоминающих по свежести и новизне новостей своих — старых, потерявших всякие надежды хоть на какое-нибудь замужество — дев.

И Фаусту не было дела до науки.

Дни проходили в частых и бессильных прогулках по городу. И обитатели Швиттау высокую, обернутую плащом фигурку его видеть привыкли часто на улицах и в погребке, где за отдельным столиком — Хозяин, еще кружку пива — проводил он быстро проходящие вечера.

Экономка, которой было пятьдесят, которая никогда не покидала его, с изумлением, с беспокойством следила за ним, видя необычайную перемену, внезапную и необъяснимую утрату, исчезновение былой энергии, былого напряжения воли и трудоспособности, видя, как не понимаемые ею меланхолия и грусть не сходят с его прежде светившегося спокойствием лица, видя, как изменяется образ его жизни, каким легкомысленным развлечениям (как бесцельные прогулки эти или сидение в погребке) предается он, — экономка не могла не решить, что (очевидно, вследствие переутомления) умственные способности его пришли в обветшалое состояние и, так как втайне, вот уже сорок лет, была влюблена, — потихоньку оплакивала доктора Фауста.

Глава вторая

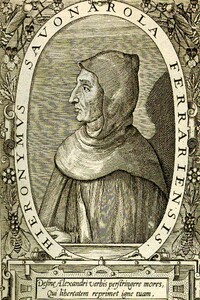

На сцене появляется новая фигура — профессор Мефистофель

Мимо стоящего отдельно, с невысоким крыльцом, домика проходил Фауст ежедневно, отправляясь — днем на очередные прогулки свои, по вечерам в погребок очень уважаемого хозяина, господина Пфайфера — немца аккуратного и в долг не считающего допустимым отпускать.

Отдельный, с невысоким крыльцом, — домик стоял напротив его собственного, и потому нетрудно было запомнить ему, что не было на темной, коричневой двери, отдельного, с невысоким крыльцом, домика никакой карточки, никакого белого ярлыка или объявления, но была дверь ровно коричневая, что не нарушалось ни единой карточкой, ни единым ярлычком или объявлением.

Именно потому, когда однажды увидел доктор Фауст, четырехугольным белым, с золотым ободком пятном, влипшую в ровную коричневатость двери визитную карточку, то внимание обратил сразу немаленькое и живейший интерес проявил немедленно к тому, что написано в ней было.