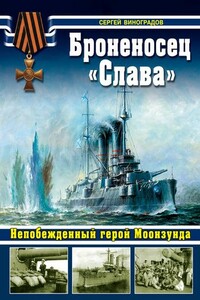

На долю линкора «Слава» выпала богатая событиями судьба. Последний из пяти броненосцев серии «Бородино», корабль опоздал с завершением работ ко времени ухода на Дальний Восток в составе 2-й Тихоокеанской эскадры и вступил в строй в 1905 г. Первой его большой службой, растянувшейся на три года (1906–1909), стали дальние плавания с выпускниками Морского корпуса и Морского инженерного училища — корабельными гардемаринами, кандидатами в офицеры.

К августу 1914 г. линкор уже девять лет находился в составе флота, и, начав службу в канун эпохи дредноутов, подошёл к началу Первой мировой войны совершенно устаревшим морально. С 1911 г. он, вместе с ветераном Порт-Артура «Цесаревичем» и додредноутами «Андрей Первозванный» и «Император Павел I» составил бригаду линкоров Морских сил Балтийского моря. В то время это была единственная сила, которая могла встать на пути противника в случае его операции прорыва морем к российской столице. После вступления в начале 1915 г. в строй четвёрки дредноутов типа «Севастополь», которые отныне становились «щитом Петрограда», боевое значение «Славы» было окончательно определено как второстепенное.

Однако именно подобный статус позволил ему исчерпывающе проявить себя на передовой морской войны на Балтике и стать в итоге самым известным кораблём российского флота. В июле 1915 г., после занятия германской армией Курляндии и выхода на южное побережье Рижского залива, а также вследствие возросшей активности противника на море, возник план усиления корабельной группировки морских сил в заливе тяжёлым кораблём. По замыслу такой корабль, являясь опорой разнородных лёгких сил — миноносцев, канонерских лодок, тральщиков — был призван эффективно обеспечивать их действия против неприятельского приморского фланга, обладая подавляющим превосходством в артиллерии. На него также возлагалась основная задача противодействия своей дальнобойной тяжёлой артиллерией попыткам противника проникнуть, под проводкой тральщиков, через минные поля Ирбенского пролива в Рижский залив.

Именно эта роль досталась «Славе», которой предстояло окунуться в рутину периферийной морской войны у мелководного побережья Курляндии и Лифляндии. Переведённый в залив 18 июля 1915 г., линкор превосходно справлялся с этой задачей. Удачно используя свою мощную артиллерию, проявляя здравую инициативу (крен для увеличения дальности стрельбы), он успешно освоился с ролью составного элемента обороны на минно-артиллерийской позиции, став настоящим камнем преткновения для германских сил прорыва в залив с 26 июля по 4 августа 1915 г.

В течение всего периода пребывания «Славы» в составе Морских сил залива «Слава» она являлась становым хребтом русских лёгких сил. Именно её действиями объясняется 10-дневное «топтание у Ирбен» многократно превосходящих сил противника летом 1915 г., именно «Слава» возглавляла давление на приморский фланг неприятельского сухопутного фронта с моря, к западу от Риги остаток 1915 и в 1916 г. Пройдя интенсивный ремонт зимой 1916/1917 гг., обновлённая «Слава» летом вновь перешла в Рижский залив. Здесь же ей было суждено погибнуть 4 октября 1917 г. при обороне Моонзунда в бою с многократно сильнейшим противником.

Теме «Славы» в боях 1915–1917 гг. в отечественной историографии флота посвящено немало работ. Хронологически они делятся на несколько волн, отражающих периоды всплеска интереса к истории корабля. Первой крупной публикацией стала помещённая в 1923 г. в «Морском сборнике» работа Д. П. Малинина «Линейный корабль „Слава“ в составе Морских сил Рижского залива в войну 1914–1917 гг.; по личным документам, воспоминаниям и материалам Морской исторической комиссии» (№№ 5, 7). В 1928 г. увидел свет крупный труд Военно-морской академии «Борьба флота против берега в мировую войну», том IV которого был написан А. М. Косинским и посвящался Моонзундской операции 1917 г. В 1940 г. вышла монография К. П. Пузыревского «Повреждения кораблей от артиллерии и борьбы за живучесть», систематизировавшая опыт воздействия орудийного огня на корабли по материалам Первой мировой войны.

Особенностью этих работ «первой волны» являлось то, что они были написаны бывшими морскими офицерами — современниками боевых действий на Балтике в 1914–1917 гг., а Д. П. Малинин непосредственно участвовал на линкоре в боях 1917 г. в Моонзунде в должности старшего штурманского офицера. Достаточно полная, информативная и написанная хорошим языком образованного человека «старого времени», работа Малинина в основном посвящалась общему изложению обстоятельств обороны Рижского залива в кампаниях 1915–1917 гг. и отводила действиям «Славы» значительное место. Обстоятельный труд А. М. Косинского был посвящён как действиям в обороне Моонзундского архипелага морских сил, так и сухопутных частей. По причине неизбежной для столь обстоятельной работы необходимости сжатости повествования материал Косинского в части «Славы» в целом излагается аналогично Д. П. Малинину. Как и его предшественник, А. М. Косинский использовал документы Морской исторической комиссии, (в т. ч. донесения о бое 4 октября 1917 г. офицеров «Славы» и существовавший тогда в рукописи отчёт вице-адмирала М. К. Бахирева об операции). Что касается работы К. П. Пузыревского о воздействии на корабли артиллерии по опыту Первой мировой войны, то в ней приводилось информативное, хотя и сжатое описание повреждений «Славы». Несмотря на имеющиеся в описании боя 4 октября некоторые нестыковки, в целом картина повреждений и борьбы за живучесть представлена весьма подробно. Это указывает на использование автором рапортов офицеров линкора, поэтому описание можно считать наиболее полным с точки зрения состояния материальной части исследованием. Работы всех трёх вышеупомянутых авторов, непосредственно использовавших документы (отчёты, рапорта, акты повреждений) и являвшихся современниками событий могут поэтому рассматриваться как достаточно надёжные и полные исследования о действиях «Славы» в боях 1915–1917 гг.